文学部文化史学科 窪田祥太郎

はじめに

一九三一(昭和六)年九月十八日、関東軍は奉天郊外の柳条湖で南満州鉄道の線路を爆破し、張学良軍の犯行として、その勢力を中国東北地域から一掃し、一帯を制圧した。いわゆる満洲事変である。事変とその後の満洲国の建国は日本の国際的孤立を深めさせたとともに、国民の社会生活にも重大な影響を強いた。教育の分野においてもそれは例外ではなく、事変を契機として国威発揚の強化や拓殖的精神の涵養が強烈に浸透したことは、多くの先行研究が指摘するところである。特に、戦前に存在した中等教育に位置付けられる実業学校「農学校」では、戦時体制下にも耐えうる食料自給生産、あるいは「満蒙開拓」として日本が外的領域で食料生産を実施する際の指導者を育成する点で、重要な変化を迫られたといえる。さらにここでは、農業技術の習得に対し、付加的に国策に適合した人物を育成するような教育にシフトしたことも注目しなければならない。

こうした戦時体制の進展に伴う教育政策の転換については、文部省や地方行政の関連資料を用いた制度史的な論考が多い。しかし、「国家」と「個人」の関係の中で戦前の教育を捉え直す場合、制度史的な考察からは「国家に対象化された自己像」を抽象化することは難しい。こうした検討において、本稿が注目するのは「卒業記念写真帖」である。卒業記念写真帖は一見すれば単なる記念品に過ぎないが、特定の時間軸における学校現場の実相をそのまま切り取り、かつ当時の国家が提示する理想的主体を可視化する一次史料でもあると位置づけている。当時の学校、ひいてはその背後にある国家が生徒に期待したこと、生徒自身が自己表象を実現する過程を具体的に把握することが可能である。

本稿で取り上げる卒業記念写真帖【写真1】は令和七年八月に発見された、筆者の曽祖父にあたる窪田博(一九一四-二〇〇六)という人物【写真2】が一九三二(昭和七)年に卒業した奈良縣立磯城農学校のものである。個人史に由来する史料であるものの、ミクロな視点からマクロな時間のうねりを再構築する試みにおいては最適な手段である。従来の近代教育史研究の中では必ずしも中心的に扱われてきたものではないが、制度史からは把握しきれない次元を明らかにすることができると考えている。

本稿の目的は、満洲事変前後期という戦前日本の転換点において、農学校教育ひいては

中等教育全体がどのような実態を見せたか、そして「帝国日本」が青年に期待した「理想的主体像」の正体を明確化させることにある(本稿では便宜的に「帝国青年」と呼称する)。卒業記念写真帖を中心的な史料にしつつも、各事項における関連史料や先行研究の成果を援用しながら多角的に当時の様相を描き出す試みとしたい。

第一章では、先行研究も踏まえながら。同時期における学校教育制度を通史的に概観し、農学校あるいはそれを包括する実業学校の位置づけについて再確認する。第二章では、一九三二(昭和七)年に制作された奈良縣立磯城農学校の卒業記念写真帖の構成を把握し、 座学・実技の内容、部活動、運動会、学校教練、修学旅行など各項目についてその意義を検討する。第三章では、同学校で教育を受けた窪田博個人のその後のキャリアに焦点を当てることで、「帝国日本」が青年に期待した「理想」が具現化される過程を逆算的に再構築し、結びに繋げたい。

【写真1】皇紀二五九二年 奈良縣立磯城農学校 卒業アルバム

【写真2】窪田博(一九一四-二〇〇六)

第一章 近代日本における「農学校」の制度史的位置づけの変化

本章では、卒業記念写真帖の分析を行なう前に当時の学校教育制度を通史的に把握し、その中で農学校教育の位置づけを確定させていく。

(一)日清戦争の勝利と「実業学校」の規定

近代日本教育史における「農学校」とは、一八九九(明治三十二)年二月七日に発令されたいわゆる「実業学校令」の中で規定された農業教育機関の事を指す。以下に原文を示す[i]。

第一条 実業学校ハ工業農業商業等ノ実業ニ従事スル者ニ須要ナル教育ヲ為スヲ以テ目的トス。

第二条 実業学校ノ種類ハ工業学校農業学校商業学校商船学校及実業補習学校トス。蚕業学校山林学校獣医学校及水産学校等ハ農業学校ト看做ス。

これ以前、いわゆる実業学校と呼ばれるような職業教育機関は存在したが、制度として運営するための統一的規定をもたなかったために、実業学校は商業および農業に関して独自の通則が策定されるに留まっていた[ii]。初めてここに実業学校を法的に定義づけ、小学校卒業後における進学の新たな選択肢として登場した。内田論文においては、その最も中核的な意味は当時の文相・樺山資紀の解釈を参照して「国家富強の基である産業を発展させるために実業教育の振興が必要であること」と指摘されている[iii]。

この背景には、日清戦争での日本の戦勝が深く関わっている。この勝利は明治国家の国際的な地位を相対的に高めたが、その後の三国干渉では列強諸国との国力の差を痛感せざるを得なかった。ここで明治国家は、殖産興業と学校教育制度の有機的連関という単位を起点とした総合的な「富国強兵」路線の再定義を試みたのである。その法的な表出が先述の「実業学校令」である。

明治国家における教育制度は一八七二(明治五)年の「学制」発布がそのはじめであるが、フランスに倣った中央集権的かつ普遍主義的(「国民皆学」)な教育観を投影したものとして出発した。それがやがて、一八七九(明治十二)年の教育令により、教育の地方分権化が容認されるようになり、一八八六(明治十九)年に発令された一連の学校令によって各段階における学校のあり方が規定された。一連の学校令の一種である中学校令の施行は高等教育への登竜門として「中学校」を位置づけ、「受験エリート」の養成機関の一部として機能するという制約を内在化させた。この当時から存在した「実業学校」は制度の周縁部として扱われ、民間や地方による散発的な実業教育が存在するに留まっていたのである。「実業学校令」はこうした中等教育の二元構造を法的に確定させ、国家規模の教育制度に実業教育を組み込むことで「殖産興業」へのアプローチを図ろうとする意識が日清戦争後、急速に深化したことの結実であると考える妥当性が高い。

(二)農業恐慌と農学校教育の転換

前節では、日清戦争後、日本の存在が国際社会の中に相対化される過程で、実業教育とさらなる「殖産興業」志向の有機的連関への要求が高まる中、法制としてそれを定義づけ、中等教育体系の内部における地位を高めたのが実業学校令であり、農学校もそれに包含されるものと理解した。

本節では、第一次世界大戦以降の社会状況から実業教育、特に農業教育がどのように変化したか整理を試み、次章で扱う「奈良縣立磯城農学校」の位置づけを確認する。

【表】

【表】は『学制百年史』より引用した第一次大戦後における実業学校とその生徒の増加数をまとめたものである[iv]。第一次世界大戦が終わった翌年の大正八年から昭和十一年にかけて学校数は約二倍、生徒数は約四倍に膨れ上がっており、実業教育の需要がこの時期に非常に高まったことを示唆している。

欧米列強が一時的に撤退したアジア市場に向けた輸出の急増は産業構造の転換を促進するものでもありながら、その急激な変化に対応しうる人的基盤として実業養育の強化に眼差しが向けられたのである。実際、大正九年十二月十六日には、実業学校令の改正が実施されており、それに伴った諸規程の改正の中で、従来の甲種・乙種の学校の区別を廃止し、教育内容・方法の整備に関して学科の改善、実習の充実が盛り込まれている[v]。

特に農業教育の分野においては、一九二〇年代末期からの「昭和農業恐慌」の影響を無視できない。一九二九(昭和四)年秋以降の世界恐慌により生糸の対米輸出が激減したことによる生糸価格の暴落を契機に多くの農産物の価格が将棋倒しで急落した。井上準之助蔵相のデフレ政策と一九三〇(昭和五)年の豊作、朝鮮や台湾など植民地からの安価な米の流入により、米価が暴落したことは農業恐慌の本格化を決定づけたと指摘されている[vi]。

一九三一(昭和六)年、凶作に転じて以降も恐慌は深刻化し、農村社会では小作争議の頻発、女子の身売りや欠食児童が問題視されるようになった。同年には全国で欠食児童の数が約二十万人いたと指摘されている[vii]。

こうした社会状況の中で、中等教育段階における農業教育ひいては実業教育の制度的見直しが図られたことは注目に値する。『奈良県統計書 昭和七年』では、奈良県内の農学校における卒業生の進路実態を確認することができる。昭和六年度において、奈良縣立磯城農学校の卒業生八十七名のうち八十一名が「実業従事者」、二名が「官吏(国家公務員)・公吏(地方公務員)等」、四名が「学校生徒・学術研究」すなわち進学を進路として選んでいる[viii]。実に学年の約九十三%が卒業後、農村社会の実務的即な戦力として就労していたのである。同年において県内に存在したもう一つの農学校、縣立添上農学校では卒業生の約七十八%と、ここでも高い水準で「実業従事者」の進路を選んでいる。

すなわち、この時期における「農学校」は農業恐慌を経て長期的な打撃を与えられた農村経済を再建する「技術的指導者」を養成する人的基盤であったと評価することができる。

以上、第一次世界大戦から昭和農業恐慌を経て、満洲事変に差し掛かった時期における農学校教育と「奈良縣立磯城農学校」の位置づけを確認した。次章では、実際に卒業記念写真帖の内容を分析し、実際の学校生活のどのような場面が切り取られているか、整理をする。

第二章 卒業記念写真帖の切り取る学校生活の諸相

前章では、明治から昭和戦前期にかけて実業学校、あるいはそれに分類される農学校の制度史的変遷の整理を試みた。日清日露戦争・第一次世界大戦を経て産業の近代化が高度に進展する中で、時勢に即した実業教育の改変が実施されてきたことが明らかになった。特に農業恐慌後、農学校は農村社会における経済再建の即戦力となる「技術的指導者」を育成する基盤としての意味合いを強めていた。こうした背景を考慮しつつ、実際に昭和七年に配布されたとみられる奈良縣立磯城農学校の卒業記念写真帖に注目していきたい。

(一)国語の授業と「大楠公」という象徴

まずは、学校生活の最も日常的かつ基本的な活動である学習面について把握していきたい。【写真3】に国語の授業風景を掲載した。黒板には「建武中興論」「神皇正統記」の文字が確認できる。戦前の国語あるいは修史教育の現場ではこのように南北朝時代、とりわけ南朝の重臣たちを「英雄」としてシンボライズし、日本に伝統的な国民性を持つ人物として取り上げられる傾向が強かった。特に楠木正成・正行父子は最もその代表格であり、一般に広く顕彰されていた。

【写真3】国語の授業風景

卒業記念写真帖の配布された頃と時期の近い一九三四(昭和九)年に公立中学校二二三校、公立高等女学校二三六校、師範学校四十八校を対象に実施されたアンケート調査では「国体信念ヲ喚起セル根源」のうち「歴史ノ教示」の質問に対し、楠木正成が第一位として挙げられていることが指摘されている(第二位:和気清麻呂、第三位:日露戦争、第四位:元寇、第五位:日清戦争)[ix]。帝国臣民の規範としての「楠木正成」像が青少年の自己に内面化している証左といえる。同学校の修学旅行先、東京においても宮城(皇居)前の楠木正成騎馬像が行程に組み込まれていたことがうかがえる【写真4】。

【写真4】修学旅行の行き先 東京 宮城前 楠木正成騎馬像にて

また窪田博が一九四一(昭和十六)年に付けていた日記(五月十二日)には次のような興味深い記述がある[x]。

建武の中興以来六百年間、赤子に迄、その武名をうたはる大楠公の遺跡を訪ねるはこの非常時、大日本、精励の興揚を囁かるる折、大いに意義ある事と想ひ、一日金剛山及千早城跡、観心寺をハイキングを兼ね訪ねる。午前八時、田中口発、北宇智より徒歩にて進行す。

九時より十二時迄、三時間にて頂上葛城神社に参拝。昼食。観心寺迄徒歩、後村上天皇の御陵に参詣。楠公の学問所及び御芸術寺による。午後七時帰宅す。

「大楠公」すなわち楠木正成に関係する遺跡を訪問した行楽の際の記述である。窪田はその目的を「大日本、精励の高揚」に直結することであるためとしている。レジャーの一種として大楠公のいわば「聖地巡礼」が意識されていることは、学校教育のカリキュラムの中で帝国臣民の模範像としての「楠木正成」を刷り込む作業が実施されていたことを強く示している。

(二)実践的な農業教育とその意図

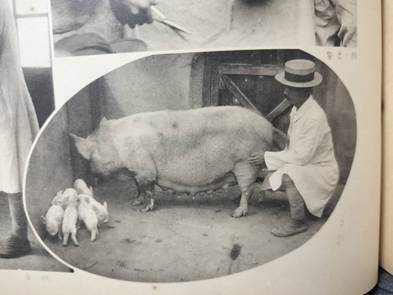

次に、実際の職業教育に関連する写真を見ていきたい。【写真5】では各生徒に担当が振り分けられた畑での野菜栽培の実習風景である。【写真6】でも温室内でのトマト栽培の実習が行われている。【写真7】から【写真8】にかけて豚の「飼育→屠殺→調理」に至る畜産の一連の流れを実習の中で学んでいる。【写真9】に分かるように、乳牛の飼育もおこなわれており、ここに掲載はしなかったが、他にも鶏やヤギなど様々な家畜の姿を確認できる。また【写真10】と【写真11】はそれぞれ製茶あるいはジャムの製造に関する実習の様子である。さらに【写真12】には実際に栽培した野菜・果物・畜産物やその加工品を市民に向けて販売する即売会の様子である。ここから、食品の栽培・加工・製造・販売に至る一連の流れを全て実習の中で完結させる実践的なカリキュラムが組まれていたことが分かる。

また、【写真13】には養蚕実習の様子が写っており、実際にカイコを育て、生糸生産の過程を実践に落とし込んでいる。農業恐慌の大きな要因の一つが生糸の対米輸出の停滞であり、逆に言えば、近代を通じ、コメと並んで日本の第一次産業の中核を成した分野がまさに生糸生産だったのである。農村経済の再建のために、養蚕技術に長けた指導者の登場が待たれていたことが写真から容易に想像できる。さらに注目すべきは、【写真14】に見える「コンクリート実習」の様子である。これは土木分野に関わる実習であり、農業インフラを整備する上で必要となる技術の習得のために実施されているものと理解できる。なお、窪田博はのちに官立三重高等農林学校農業土木学科に進学し、卒業後、一九三七(昭和十二)年に陸軍歩兵第三十八連隊に入営するまで富山県の耕地課に勤務し、農業インフラの整備や水利事業に携わっている(詳細は後述)。

このように、通常の野菜栽培や家畜の飼育・屠殺・加工・調理・製造・販売に至るまで一貫した実践教育に軸を置いていることが分かる。さらに、養蚕・土木にいたるまで「農」に関わるあらゆる分野を網羅的に実習可能なカリキュラムであったことも特筆すべきである。

こうした網羅的かつ総合的な農業教育は、昭和農業恐慌の中で疲弊する農村経済を再建することを期待される人材に対し、「地域特有の農業課題やあらゆるニーズを実務的に解決できる力」を養わせていたものと推察できる。同時に、停滞する経済を打開する手段として「満洲」「内蒙古」地域への領土的関心がこれまで以上に急速に高まり、実際に武力行使を伴う制圧まで行われたのがこの時期に当たる。満蒙地域を開拓する上で必要な拓殖精神を涵養し、日本本土とは気候や土壌の異なる土地における食料生産に対応できる柔軟な技術力を培う段階でもあったと評価する妥当性は高い。実務的な「職業人」のための教育であるとともに、「帝国青年」=「帝国日本が青年に期待した理想的な主体像」を自己に内面化する作業が同時進行で行われていたのである。

【写真5】野菜栽培の実習

【写真6】温室でのトマト栽培実習

【写真7】豚の飼育実習

【写真8】豚の屠殺実習と調理実習

【写真9】乳牛の飼育実習

【写真10】製茶実習

【写真11】ジャムの製造実習

【写真12】農産物・加工品の即売会

【写真13】養蚕実習

【写真14】コンクリート実習

(三)「陸軍現役将校学校配属令」の実態

前節では実践的な農業教育を総攬し、どのような人材の育成が期待されていたか、当時の社会状況と照合しながら検討を行なった。本節では農学校における農業教育以外の場面に注目して卒業記念写真帖を分析していきたい。そこで目に留まったのは、写真帖の中に写る一名の陸軍軍人の姿であった。教員紹介の欄には「教官 栗本先生」とのみ紹介がある(以下、「栗本大尉」と呼ぶ)【写真15】。肩章から階級は大尉であると考えられる。さらに首元の「38」の数字から、奈良県に兵営を構える歩兵第三十八連隊の所属である事が分かる。

【写真15】栗本大尉

このように、学校に一名の陸軍将校が配属されることは勅令に基づくもので、「陸軍現役将校学校配属令」と呼ばれている。以下に、全文を掲載している[xi]。

朕陸軍現役将校学校配属令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

摂政名

大正十四年四月十一日

内閣総理大臣 子爵 加藤高明

陸軍大臣 宇垣一成

文部大臣 岡田良平

勅令第百三十五号

陸軍現役将校学校配属令

第一条 官立又ハ公立ノ師範学校、中学校、実業学校、高等学校、大学予科、専門学校、高等師範学校、臨時教員養成所、実業学校教員養成所又ハ実業補習学校教員養成所ニ於ケル男生徒ノ教練ヲ掌ラシムル為陸軍現役将校ヲ当該学校ニ配属ス但シ戦時事変ノ際其ノ他已ムヲ得サル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス

前項ノ規定ニ依ル将校ノ配属ハ陸軍大臣文部大臣ト協議シテ之ヲ行フ

配属将校ハ教練ニ関シテハ当該学校長ノ指揮監督ヲ承ク

第二条 私立ノ中学校、実業学校、高等学校、大学予科若ハ専門学校又ハ徴兵令第十三条第一項第二号ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル私立学校ニ於ケル男生徒ノ教練ヲ掌ラシムル為当該学校ノ申請ニ因リ陸軍現役将校ヲ之ニ配属スルコトヲ得

前項ノ規定ニ依リテ将校ヲ配属スル場合ニ於テハ前条ノ規定ヲ準用ス

大学学部ノ申出アルトキハ前二項ノ規定ニ準シテ陸軍現役将校ヲ之ニ配属スルコトヲ得

第三条 陸軍大臣及文部大臣ハ特別ノ事由アルトキハ本令ニ依ル将校ノ配属ヲ止ムルコトヲ得

第四条 陸軍大臣ハ現役将校ヲシテ本令ニ依リテ将校ヲ配属シタル学校ニ於ケル教練実施ノ状況ヲ査閲セシムルコトヲ得

第五条 官立又ハ公立ノ商船専門学校及商船学校ニハ第一条ノ規定ニ拘ラス将校ヲ配属セサルコトヲ得

尋常小学校卒業程度ヲ以テ入学資格トスル修業年限五年ノ実業学校又ハ之ト同等以上ノ実業学校以外ノ実業学校、修業年限二年未満ノ実業補習学校教員養成所及夜間ニ於テ教練ヲ課スル学校ニ付テハ第一条及第二条ノ規定ヲ適用セス

第六条 配属将校傷痍疾病其ノ他已ムヲ得サル事故ニ因リ服務シ難キトキハ陸軍大臣ハ文部大臣ト協議シテ他ノ現役将校ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得

附 則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第一条又ハ第二条ニ規定スル学校ニシテ徴兵令第十三条第一項第二号ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケサルモノ及大正十四年二月一日以後ニ於テ設立シタルモノニハ当分ノ内将校ヲ配属セサルコトヲ得

一九二五(大正十四)年四月に発令されたこの勅令には以下のような背景があると指摘されている。「わが国の近・現代における公教育の性格は、軍と教育との関係に求められるが、 第一次世界大戦を画期とする戦争形態の変化は、わが国にも総力戦思想を生起させ、平戦両時にわたる国家総力をあげての、戦争への動員を可能とする国家総動員体制の構築が必要であるという認識をもたらした」[xii]。

第一次大戦以降、戦争形態が「総力戦」に移行するにしたがって、その思想や必要となる実践的な軍事的能力を教化する狙いがあったのだ。あるいは、「総力戦」体制への関心は軍の近代化・機械化を進める契機となった。そのためにはまず人件費の削減が急務であり、師団の削減ということが最も分かり易い方法であった。さらに、戦時動員力強化のために在営年限の短縮も実施された。「陸軍現役将校学校配属令」はこうした一連の「軍縮」のなかで現役将校を失業させないための温存策であったという側面も指摘されている[xiii]。

では、具体的にどのような「教練」が実施されていたのか先行研究を整理していく。この教練は戦闘における直接指揮官たる将校養成を目指すという目的があったため、佐官~尉官クラスの現役将校が配属されていた、ということを前提に内容を見ていきたい。勅令発布の三日後に定められた「教練教授要目」では学校の種別により多少異なるものの、一般的には、各個教練、部隊教練、射撃、指揮法、陣中勤務、旗信号、距離測量、測図、軍事講話、戦史(大学のみ)、その他(兵器取扱手入保存法、衛生及救急法等)で構成されていた[xiv]。奥村(一九九六)では、以下のように具体的な内容が紹介されている[xv]。

各個教練

小銃、軽機関銃、爆弾筒の取り扱いを体得。大学程度の学生には対ガス動作、夜間訓練も含む。

部隊教練

密集、文体、小隊、中隊、大隊以上の攻撃、防御を習得。特に分隊、小隊の攻撃は完全に体得させられる。

射撃

射撃予行演習、挟窄攻撃、基本射撃のほか各個及び部隊の敬礼、閲兵、分列。指揮、教育法。中学校高学年では分隊長、小隊長の戦闘、陣中勤務の基礎的指揮法を習得。高校以上の学校生徒には戦闘間と陣中勤務における中隊長以下、各隊長の動作を習得。

陣中勤務

連絡(伝令、連絡兵)、捜索(斥候)、警戒(行軍間の尖兵教育、駐軍間の警戒)、行軍、宿営及び輸送に大きく分割される。飯盒炊事、天幕の使用法なども習得。

補助教材

銃剣術、戦場運動(手榴弾投擲など)、距離測量方位の判定、地図の利用、防毒及び救急法、兵器扱い保存及び入手法など。

軍事講話

国防の本義。皇国軍政、主要兵器、ガス防備、戦史。

このように、詳細に内容に規定があり、教練が実施されていた。さらに言えば、やはり戦闘における直接指揮官たる将校の養成という意味が色濃く表出されていることも分かる。こうした教練や配属将校の様子を卒業記念写真帖で確認していきたい。

【写真16】には校閲分列式の様子が写されており、その中心には栗本大尉の姿が見られる。【写真17】は運動会の種目の一つに「模擬戦」が存在したことを示している。「鉄カブトを冠り防毒面を付けて」と端書があり、かなり本格的な装備の中、勝敗をかけて実施されていたものと考えられる。【写真18】は部活動のうち、剣道部・射撃部の集合写真に栗本大尉の姿が確認できたため掲載した。この二つの部に関しては配属将校が指導者として配置されていたものと考えられる。現役将校学校配属令に関しては先行研究は多いが、部活動の指導にまで軍人が介入していたことに触れた論考は見当たらなかった。

さてこのように、写真帖を通覧すると、将校は規定の教練のみならず、課外活動に至るまで軍事教育の一環として関与していたことが明らかになった。さらに、普段の教練の「実践」の場として運動会における「模擬戦」などが準備され、インプットとアウトプットのバランスのとれた一貫性のある教育現場が形成されていたことも分かった。「教練」や「部活動」は「疑似的軍隊」として機能し、「運動会の模擬戦」は学校空間を「疑似的戦場」として意味づけていたのである。

さて、【写真19】は、学年全員と教員の集合写真である。ここで注目すべき点は、人物配置である。最前列中央に写る人物が栗本大尉であり、正面左横に座るのが校長の「農學士 岡崎鹿衛先生」である。この配置を基に、配属将校の存在が生徒にどのように意識されていたか、ひいては「軍人」が同時期の農村社会においてどのように受けとめられていたか、先行研究も踏まえて検討したい。

同志社大学社史資料センターの栗原論文には、配属将校がどのような「印象」を持たれていたのか、当時の学生生徒の記録を基にした言及がある。本論考に引用されている、北陸のある県庁所在地の公立中学校に通っていた上野賢一という人物の記録を紹介する。

はじめの一、二か月はガキの戦争ごっこの続きぐらいに思っていたが、この甘い夢は一瞬のうちに吹き飛んだ。きびしいのである。…頭の位置、目線の置き方、腕の伸ばし方、指先の位置、膝のぴったりした密着、両足の角度それは寸分のずれも許されなかった[xvi]。

ここでは、厳格かつ学校教育に対して「侵食」を行う存在としての配属将校の姿をうかがい知ることができる。一方で、「厳しくない」または憧れの念を抱きうる人物である場合も多かったという。『旧制松高物語』という記録では、数名の配属将校を挙げ、「狂ったようなファシズムから生徒たちを守った」と紹介されている[xvii]。また、「厳しくない」という印象が膨れ上がった結果、高等学校、特にナンバースクールや大学、大学予科において「小バカ」にされるような風潮があったことについても事例が見られるとしている。旧制第一高等学校では「代返」が日常的に行われていたが、昭和十九年当時、出席の返事をした者の半数ほどしか実際には出席していなかった、との証言も紹介されている。さらに、同志社大学でも

銃を逆さに持ったり、下駄を履いて行軍する生徒たちがみられたことが記録されている[xviii]。

このように、配属将校に対する生徒からの意識は多様であったと指摘がなされている。中等教育・高等教育それぞれにおいても、配属将校に対する「印象」に違った傾向が見られることも分かる。

軍事教育に対する批判的なまなざしについては、京都大学の谷口論文に詳しい[xix]。『中央公論』大正十三(一九二四)年十二月号には、学校教練に対して軍人を学校に招いて「生徒に直接せしむるは断じて無用有害だと確信する」との主張が記載されており、続けて、「今日の将校下士の素養を以てしては、在来の体操教師以上の尊敬を生徒間に博するの見込み決してなかるべき」と批判を続けている[xx]。現状の軍人が持つ威信では、生徒は言うことを聞かない、と断じているのである。この点は、栗原論文の紹介するナンバースクールや同志社大学における事例と合致している。さらに、『東京朝日新聞』大正十四(一九二五)年十一月四日の投書には次のように記載がある。

大正も二十年に近いが、彼等軍人の頭に變つた處があるとすればそれはただ「軍人銭を愛す」といふ位のものだ。何れ無用の長物たる代物だ。

軍事教育は要するに軍事の技術的方面に極限さるべき[xxi]。

ここで行われている批判は、第一次世界大戦後における軍縮の風潮の中で、「国家財政を圧迫する存在としての軍人」像が社会の中に形成されていたことの証左である。その行き過ぎたイメージとして「金銭に固執する軍人」像がもたれるようになっていたものと考えられる。さらに、教育現場において、軍国思想を植え込むことの非合理性を非難し、「技術的方面」すなわち、現実的な安全保障を実現するために必要な軍隊の中でのスキルを身に着けさせることに限定すべきだと言説を展開しているのである。

ここで注目すべきは、『中央公論』や『東京朝日新聞』などにこうした投書を行う者には都市部の知識人やホワイトカラ―などが多いという点である。言い換えれば、世界的な「軍縮」の風潮の中で「軍人」の社会的地位を低く見積もっていた主体の多くが都市部に生活する「インテリ集団」であったということだ。もちろん、そういった傾向がある蓋然性が高い、というだけであるが、栗原論文に紹介された高等教育機関でも、都市部の高学歴者が配属将校を「小バカ」にする風潮があったことを考えれば、多少はその裏付けとなりうる。

さて一方で、奈良縣立磯城農学校の所在した地方農村部における配属将校、ひいては「軍人」イメージはどのようなものが形成されたか考察したい。当時は先述した農業恐慌の渦中にあって疲弊する農村が多かった。「農村に残り続けても食べていくことができない」という状況が現実味を帯びていく中で、軍は「働き口」「生活を成り立たせる場」としての意味を強く帯びるようになったと考えることができる。「現実的な選択肢としての軍」という認識である。配属将校はそういった文脈においては、自らが軍隊に入ることを身近に意識させる存在であったことは間違いない。

さらに満洲事変の展開の中で、一九二〇年代にかけて軍人の社会的地位が再評価される世論が高まりを見せると、農村社会では恐慌を克服する手段としての「軍」あるいは「軍人」に対する「畏敬」の意識が次第に強まっていったと考えるのが妥当であろう。

こうした意味では、【写真19】は、満洲事変前後期当時の農村社会における軍人と地元青少年の関係の実相を映し出したものであると考えられる。校長に匹敵あるいはそれを上回りうる威信を伴って地方の実業学校に赴任する配属将校の姿を浮かび上がらせることができるのだ。

【写真16】校閲分列式の様子(学校教練)

【写真17】運動会の種目「模擬戦」

【写真18】剣道部・射撃部 集合写真

【写真19】全体集合写真

(三)修学旅行の多義性と満洲事変

前節では、「現役将校学校配属令」およびそれに基づいて実施された学校教練の実態、あるいは都市部との比較から農村部における「軍」や「軍人」のイメージを相対化し、当時の社会情勢と連関して論じた。本節では、写真帖に記録された学校行事としての修学旅行について分析したいと考えている。戦前・戦時中における修学旅行を扱った論考は多い。本稿では、従来の成果も踏まえながら、当時の日本の学校教育は生徒にどのような「非日常体験」を提供し、「国家」と「個人」を結び付けようと試みていたか、明らかにしていきたい。

まず、写真帖にみられる修学旅行の行程を【写真20】として掲載した。

田原本(学校所在地)→伊勢→名古屋→江の島→鎌倉→横須賀→東京→日光

特定の府県やその隣接する府県に数日間滞在するという現在の典型的な修学旅行の形態とは異なり、数日間かけて移動しながら各地を長距離に渡って巡るという特徴がある。昭和戦前期における修学旅行の実態については、横浜市立大学の太田孝氏の研究に詳しい[xxii]。本研究では、伊勢参宮修学旅行の目的である皇国史観・天皇制教化を建前として訓練・訓育を行いながら、子どもたちにたくさんのものを見せ、体験させたいという「送り出し側(学校・父兄・地域)」の思いが修学旅行に色濃く反映していることを実証的に明らかにしている。

当時の修学旅行の形態的特徴について、論考の中で秋田高等女学校・高等家政女学校の事例を挙げ、「秋田から夜行列車二泊、旅館四泊の七日間で、東京、宇治山田、橿原神宮、吉野、大阪、奈良、桃山、京都を巡る実に旅への情熱さえ感じられる大旅行」であると紹介されている[xxiii]。さらに別の学校との比較も踏まえた上で、「伊勢神宮参拝と皇室関連に関しては同じ場所を訪れており、あとは行く先々での盛りだくさんな見学場所と、時間の取り方や周遊型駆け足旅行という特徴は、当時の修学旅行としてごく当たり前であった。」とまとめている[xxiv]。ここから、奈良縣立磯城農学校で実施されていた戦前日本の普遍的な形態をとっていたことが分かる。こうした形態は青少年に旅における「見ることに対する貪欲さ」と「食事・宿泊も一緒とであったことに由来する団体型の行動や旅行への慣れ」を植え付け、高度経済成長期に発達した効率的な団体パッケージ旅行を基本とする戦後型マス・ツーリズムの形成に寄与したと把握を試みている[xxv]。

ここからは、本論文に紹介されている事例に見える修学旅行(小学校・中等学校・実業学校)の行程を挙げ、磯城農学校の行程と照合し、それぞれの行き先にどのような目的の設定・意味付けがなされていたか整理したい。

伊勢

伊勢神宮内宮・外宮

名古屋

名古屋城・熱田神宮・大須観音・松坂屋など

江の島・鎌倉

大仏・鶴岡八幡宮・建長寺など【写真21】

横須賀

軍港、三笠艦、工廠など

東京

宮城【写真22】、靖国神社、外苑、明治神宮、乃木邸、泉岳寺、国技館、被服廠跡、浅草、朝日新聞社、上野科学博物館など

日光・中禅寺湖

東照宮【写真23】、華厳滝など

伊勢に関しては、川口市小学校参宮団の栞に「皇祖天照大神を祀れる皇大神宮に参拝するのが第一の目的」と記しているように、伊勢神宮に参拝することを旅の最も重要な位置づけとしている[xxvi]。名古屋では、三種の神器の一つである草薙剣を祀る熱田神宮を訪れている学校が多い。江の島・鎌倉では大仏・鶴岡八幡宮・建長寺、次いで横須賀などにおいて軍事関連施設を訪れる例は中等学校・実業学校に多く見られるとの指摘がある[xxvii]。東京が行程に入っている場合、宮城を訪問することは外せなかったようである。さらに戦没者を祀る靖国神社、明治天皇を祀る明治神宮とその外苑も定番であったことが分かる。乃木邸、すなわち日露戦争における旅順攻防戦を指揮し、国民的英雄となった乃木希典陸軍大将の邸宅を訪問するケースも見られる一方で、京都方面への修学旅行では伏見の桃山御陵に隣接する乃木神社を訪れるケースも非常に多いことが分かる[xxviii]。戦艦三笠を訪れる事例もそうであるが、明治日本の対外戦争における英雄的存在が強く意識された行程が特徴的といえる。また、日光の東照宮に訪れる例も多い。

このように満洲事変前後期における修学旅行は、国家的な要請と結びついた教育的実践の場として位置づけられていた。これは近代日本の学校教育の中で一貫していたと考えるのが妥当であるが、とりわけ満洲事変前後期においては帝国臣民としての自己認識を喚起・萌芽させる場として再定義されていったのである。

まず特徴的なこととしては、修学旅行が歴史的・地理的知識の体験的習得の機械として重視されたことである。今回の事例は近畿地方の生徒が東日本を目指すという行程であるが、その道中に伊勢神宮をはじめ、熱田神宮を参拝し、宮城を訪れることは国体観念を基盤とした皇国史観への理解を深める教育的効果が期待されたものであった。さらに、楠木正成、乃木希典や東郷平八郎など、「忠臣」という文脈で語られる英雄的人物に関する場所も訪れるケースが多く、同様の教育的効果が期待されていたものとみられる。

さらに、修学旅行は集団的規律の涵養を目的として行われたことも特徴的である。数日間、仲間と寝食を共にする中で、兵役や勤労動員にも対応できる訓練としての性格が強かったと考えられる。

また、今回の事例において軍港・横須賀の視察が行程に含まれていることから、同時期の修学旅行には国防意識と時局認識の喚起という新たな側面が与えられたことも分かる。戦時色が濃厚となる中で、横須賀に代表される軍事的拠点やその他産業地帯の視察が行程に組み込まれたことは、生徒に対し、国防の現実的な姿を直接認識させることを企図するものであった。

以上のように、満洲事変前後期における修学旅行は、単なる学校行事の一環ではなく、皇国史観の体得、集団生活のノウハウ習得、現実的な国防意識の醸成といったように多義的な位置づけを有する教育的実践として推進されるものであった。戦時体制へと社会全体がシフトする過程で、「国家」と「個人」を接近させる場として「学校教育における修学旅行」が選ばれた事実は特筆すべきである。

【写真20】修学旅行の行き先

【写真21】鶴岡八幡宮

【写真22】宮城二重橋前

【写真23】日光東照宮

第三章 卒業生のキャリアに見る農学校教育と「帝国青年」の内面化

第一章、第二章にかけて、奈良縣立磯城農学校の卒業記念写真帖を分析し、実業学校のミクロな生活の視点から当時のマクロな時代のうねりを浮かび上がらせる試みを行ってきた。本章では、卒業記念写真帖の「延長線上」について具体的に論じていきたい。ここでは卒業生・窪田博のキャリア=個人史を復元することで、農学校教育を基盤として形成させた「帝国青年」の実像を逆算的に浮かび上がらせる試みである。

まず、卒業後の窪田はその年学年で四名しかいなかった「学校生徒・学術研究」すなわち進学者の一人となり、「官立三重高等農林学校農業土木学科」に第十一回生として進学している[xxix]。在学中は官立の学校の生徒であったため、徴兵検査は免除。一九三五(昭和十)年三月に卒業し、「冨山縣耕地課」に就職している[xxx]。翌一九三六(昭和十一)年にも「冨山縣耕地課」にて引き続き就労[xxxi]。翌一九三七(昭和十二)年の内に大日本帝国陸軍第十六師団歩兵第三十八連隊に入営している[xxxii]【写真24】。

続く一九三八(昭和十三)年一月、豊橋陸軍予備士官学校に入校し、甲種幹部候補生教育を受ける[xxxiii]。陸軍予備士官学校とは、一九三七(昭和十二)年、中国国民党軍との戦争が全面化する中で、将校(士官学校を卒業した少尉以上の職業軍人)の数の減少に対応するために、甲種幹部候補生教育(現役入隊した高学歴者を選抜し、非常時に将校にさせる制度)を施す、豊橋、仙台、久留米に設置された機関のことである[xxxiv]。正式には勅令第一三九号によって翌三十八年四月十日設置となり、それまでは予算上、陸軍教導学校内部に併設される形で存在していた[xxxv]。予備士官学校在学中の同五月に編成された歩兵第一三八連隊に招集され、上海より上陸[xxxvi]。同六月に歩兵少尉に任官している[xxxvii]。上海、杭州と転戦し同年十二月、結核に罹患し予備役編入後、帰国し療養生活に入った[xxxviii]。

太平洋戦争中は和歌山縣耕地課の職員、戦後は奈良県耕地課の職員として勤務し、奈良県土地改良事業団体連合会での活動を通じ、生涯、農政に携わっている。

このように、奈良縣立磯城農学校を卒業した一個人のその後のキャリアを辿ると、農学校教育が「地域エリート」を形成する基盤として機能しつつも、戦時体制下においては「軍事エリート」として貴重な幹部要員へと取り込まれていく過程として明確に位置づけることが可能である。

ここで興味深いのは、窪田自身の個別的な進路選択は、教育制度、軍事制度、農政制度など多様な軸が交錯する地点において、構造的に規定されたという点である。農学校卒業後、「高等農林学校」へ進学し専門的な農業土木学を修めた経験は、戦前あるいは戦後において農政職員=「地域エリート」としてのキャリアトラックを開いたが、一方で陸軍将校を養成する予備士官学校への進学において「軍事エリート」へと接続するための制度的条件ともなった。

このように、農学校教育を通じて内面化された規律性、共同体志向は、戦時下において「銀人としての規律」、戦後には「農政官としての職業倫理」として可視化され、時代の文脈によって可変的な性質を帯びたのである。

このように本章では、奈良縣立磯城農学校の卒業記念写真帖に映し出された「帝国青年」の集合的表象を、卒業生個人のライフヒストリーを通じて逆算的に照射することにより、教育・軍事・農政の三領域が交錯する近代日本の社会編成の一側面を析出することができた。ここで形成された「帝国青年」像とはまさに、各々の時代状況の中で表出する様々な社会的要請を若者の中に投影することで生み出された姿態であったのだ。

【写真24】下士官時代の窪田博(一九三七年九月二十三日撮影)

おわりに

以上、満洲事変前後期における農学校教育の実態について、奈良縣立磯城農学校の卒業記念写真帖を中心に明らかにし、その教育過程の中で生徒に内面化された「帝国青年」像を個人史から逆算的に析出する試論を実施してきた。

第一章では、第一次世界大戦の終結から農業恐慌を経た近代日本社会において、農学校教育に対しどのような人材の育成を必要としてきたのか、明らかにした。第二章では具体的に卒業記念写真帖を分析し、学習内容や学校行事がどのように切り取られているか分析し、農学校教育の実態を復元した。第三章ではそれを踏まえ、卒業生の個人史に焦点を当て、逆算的に農学校教育がその育成の基盤となった「帝国青年」の内面化される過程を浮かび上がらせた。 もっとも、本稿の分析は農学校の一事例に依拠した限定的なものであり、地域的・時期的な比較を通じた検証は今後の課題として残されている。特に、他地域の農学校における教育的実践や卒業生の進路との比較検討を行うことによって、当時の農学校教育が全国的にどの程度均質的であったのか、あるいは地域的特質を帯びていたのかを明らかにすることができると考えている。

さらに、「帝国青年」像の内面化をめぐる議論は、農学校教育にとどまらず、中等教育全般、さらには地域社会全体における青少年そのものの役割とも不可分である。そのため、教育史研究のみならず、社会史・地域史・個人史から複合的に検討していく必要がある。

以上の課題を残しつつも、本稿の試論的考察が、満洲事変期前後における農学校教育の実態と、その思想的・文化的機能を再評価する端緒となることを期待したい。

[i] 「実業学校令(明治三十二年勅令第二十九号)」国立公文書館デジタルアーカイブ

[ii] 『学制百年史』、学制百年史編集委員会、一九八一年

[iii] 内田糺「実業学校の制定に関する一考察」『教育學研究』三十九巻一号、一九七二年、二十六頁

[iv] 前掲『学制百年史』

[v] 同書

[vi] 森武麿、西成田豊、伊藤正直、浅井良夫、春日豊『現代日本経済史』有斐閣、二〇〇二年、二十二頁

[vii] 中村政則 「世界恐慌と日本」、野上毅 編『朝日百科日本の歴史十一 近代Ⅱ』朝日新聞社、一九八九年、六十七頁

[viii] 奈良県編『奈良県統計書 昭和七年』国立国会図書館デジタルコレクション、一九三四年、四七二-四七三頁。

[ix] 昆野伸幸 「近現代のなかの楠木正成 一九三〇年代から二〇一〇年代まで」、『日本文化論年報』第二十三号、神戸大学大学院国際文化学研究科日本学コース、二〇二〇年、五十六頁。

[x] 窪田博『常用日記』(一九四一年一月一日~一九四一年一二月三十一日)、筆者所蔵。

[xi] 「陸軍現役将校配属令(大正十四年勅令第百三十五号)」国立公文書館デジタルアーカイブ。

[xii] 大橋伸次「配属将校制度の成立過程について」『教育學雑誌』第十九号、日本大学教育学会、一九八五年、百十八頁。

[xiii] 安藤忠「国民教育と軍隊─陸軍現役将校学校配属令について─」『教育學雑誌』第十七号、一九八三年、百三十三頁。

[xiv] 安藤同書、百三十六頁。

[xv] 奥村芳太郎『帝国陸軍の学校侵略─「配属将校」覚え書き』白井厚『大学とアジア太平洋戦争─戦争史研究と体験の歴史化─』日本経済評論社、一九九六年、六十二-六十四頁。

[xvi] 栗原真美「配属将校の「実態」」『キリスト教社会問題研究』第五十五巻、同志社大学人文科学研究所、二〇〇六年、百五頁。

[xvii] 栗原同文、百五頁。

[xviii] 栗原同文、百六頁

[xix] 谷口俊一「両大戦間期における軍人のイメージ─新聞投書欄を中心として─」『京都社会学年報』京都大学文学部社会学研究室、二〇〇〇年、百五十八-百五十九頁。

[xx] 谷口同文、百五十八頁。

[xxi] 谷口同文、百五十八頁。

[xxii] 太田孝「昭和戦前期における伊勢参宮修学旅行の研究」『人文地理』六十五巻四号、人文地理学会、二〇一三年、二八三-三〇一頁。

[xxiii] 太田同文、二九六頁。

[xxiv] 太田同文、二九六頁。

[xxv] 太田同文、二九七頁。

[xxvi] 太田同文、二九四頁。

[xxvii] 太田同文、二九四頁。

[xxviii] 太田同文、二九五頁。

[xxix] 大蔵省印刷局 編『官報(一九三二年四月二十一日)』、第一五九一号、六三一頁。

[xxx] 三重高等農林学校 編『三重高等農林学校一覧 昭和十年度』、一九三五年、一六五頁。

[xxxi] 三重高等農林学校 編『三重高等農林学校一覧 昭和十一年度』、一九三六年、一七二頁。

[xxxii] 三重高等農林学校 編『三重高等農林学校一覧 昭和十二年度』、一九三八年、一七九頁。

[xxxiii] 尾山一夫「青春日記─動員より上海上陸まで─」『歩兵第百三八連隊史 鎮魂の紙碑』、鎮魂の紙碑編集員会、一九八〇年、一九六頁。

[xxxiv] 佃隆一郎「豊橋にあった、陸軍教導学校と予備士官学校─愛知大学の「施設面での前身」として─」『愛知大学史研究』三号、愛知大学東亜同文書院大学記念センター、二〇〇九年、一二七頁。

[xxxv] 佃同文、一二八頁。

[xxxvi] 尾山同文、一九六頁。

[xxxvii] 尾山同文、一九八頁。

[xxxviii] 大蔵省印刷局 編『官報(一九三八年一二月一二日)』、第三五八二号、三七六頁。

コメントを残す