同志社大学 大学院 総合政策科学研究科

宇原 佑起

1.過去をめぐる歴史と記憶の差異

本稿は、トニー・ジャットの『ヨーロッパ戦後史』を参考に、戦後のヨーロッパが過去をいかに忘却、ないしは記憶してきたのかを論じる。また、それを踏まえて戦後の日本がいかにして歴史を扱ってきたのかを考察するのものである。まずは、過去をめぐる歴史と記憶の差異を論じたうえで、戦後のヨーロッパと日本の過去の取り扱いについて論じることとする。

ジャットは、歴史と記憶は不可分ではあるものの、違うものであり混同されてはならないと主張する。彼は、ティモシー・スナイダーとの対談を文字に起こした『20世紀を考える』の中で、歴史と記憶の区別が必要であることを説いている。そこでは、歴史と記憶を過去をめぐって争う「義理の姉妹」と表現し、切り離せない関係にありながらも、その二つが異なるものであることを強調する。ジャットは、歴史が必然的に記録というかたちをとり、研究されることによって再検証され幾度となく書き直されるのに対して、記憶は学問的ではない目的のために用いられると指摘する(Judt, Snyder 2012=2015)。歴史は、絶えず学術的な検証や調査によって新たな事実が発見され書き換えられていくものである。

しかし、記憶は歴史を断片的に切り取っており、簡潔なものとなってしまう。そのため、記憶は偏った真実であり、場合によっては嘘になってしまう。また、記憶は記念館やテレビ番組、記念日といったかたちで、学術的ではない目的で公衆に伝えられる。それは純粋に記憶の風化を防ぎたいという善意によってなされるかもしれないが、場合によってはそうではない。ジャットは、時に歴史が記憶というかたちで利用されることに警鐘を鳴らしている。加えて、記憶は本質的に議論を呼ぶものであり、その認識の仕方によって敵と味方に区別されるものである。

実際に戦後のフランスでは、ヴィシー政権下での対独協力者や、ホロコーストの責任に対する認識をめぐって社会に分断が生じた。そのため、恩赦法の制定によって過去を忘却し戦後の体制の安定化を図ったものの、フランスが忘却した過去を想起するには終戦から50年近い歳月がかかった。フランスに限らず、ヨーロッパが忘却した過去やホロコーストと向き合い、その責任を公的に認めるまで長い期間を要している。ヨーロッパの過去について研究が進められた結果、ホロコーストはナチだけの犯罪ではなかったことが明らかとなった。ヨーロッパ人は過去にユダヤ人という一つの民族をヨーロッパ、ないしは地上から絶滅させようとしていた歴史的事実に目を背けることはできなくなったのである。

2.戦後ヨーロッパにおける過去の取り扱い

ジャット(2005=2008)は、忘却をすすめているのではないにせよ、戦後のヨーロッパの社会の安定には、忘却が必要であったと指摘する。加えて、戦後のヨーロッパが復興をとげるには、非ナチ化によるナチとファシズムに汚染された過去との決別が必要不可欠であったことを指摘している。その背景には、過度な過去の断罪や保存は民族主義のバックラッシュの危険や、社会の分断をもたらすおそれがあったためである。

第二次世界大戦でそのほとんどが戦場となったヨーロッパでは、ドイツの占領によって都市は破壊され、あらゆる物資が略奪を受けたため欠乏し、人々は貧困状態に陥っていた。戦争は一般市民を巻き込んだ総力戦であったため、物質的な損害を被り、精神的にも人々は疲弊していた。戦争を引き起こしたドイツでは、ニュルンベルク国際軍事裁判でナチの指導部や党員が、戦争犯罪人として裁かれた。しかし、ナチ党員であることを基準にすれば膨大な数のドイツ人が対象となり、裁くことは事実上不可能であったために、再教育を施すことによって非ナチ化が進められた。非ナチ化の積極的な推進は戦勝国のコンセンサスであり、強制収容所の見学や教育現場からのナチ党員の排除などが進められた。

一方で、こうした非ナチ化にはドイツ人からの反発もあった。ドイツの政治家であったアデナウアーは、非ナチ化の進展は民族主義のバックラッシュを引き起こす可能性をおそれ、ドイツ人の戦争責任を不問に付することを求めた。彼は、ドイツ社会にナチズムが深く浸透していることを認識しており、再教育よって社会が不安定になるのであれば、忘却することの方が賢明であると考えていたのである。

このような過去の忘却は、占領から解放された国々やファシスト党が政権を握っていたイタリアでも展開されていた。フランスをはじめとするナチに占領されていた国々では、対独協力者(コラボ)が告発され罰せられた。協力者はリンチやレイプといった私的な報復を受けることもあり、特に女性は戦中にドイツ人兵士と関係をもったことを糾弾され、頭髪を刈られ町を引き回されるという見せしめにあった。しかし、こうした協力者の処罰は長くは続かなかった。フランスではヴィシー政権下における対独協力者の苛烈な「浄化」が進められたものの、その激しさから反発が生じ、右派を中心にヴィシー政権やペタンを擁護する勢力が登場した。戦後のフランスは、ヴィシー政権を断罪する勢力と擁護派で分断されていたものの、1950年代前半に対独協力者への恩赦法が制定されることで事実上の内戦状態から脱することができた。ここでも恩赦によって過去の戦争犯罪は忘却されたのである。

また飯田(2018)は、フランスにおける恩赦による過去の忘却は、レジスタンス神話によってさらに強化されたことを指摘している。新しい国家や政治体制が正統性を確保するうえで旧体制との関係が問われ、その際に新体制の秩序形成と安定を実現するために、過去を忘却したり記憶することが行われる。戦中のフランスではナチに抵抗するレジスタンス運動が展開されていた。

ロンドンに亡命していたド・ゴールが自由フランス政府を樹立し、ラジオを通じてフランス国民に徹底的な抵抗を呼びかけた。フランス国内では共産党がレジスタンス運動を組織化し、ド・ゴールの命を受けたジャン・ムーランが運動を指導した。そして、レジスタンス運動ではフランス国民全員が一丸となってナチに抵抗し、連合軍の支援を受けていたものの、自力でフランスを解放したことが強調される。このレジスタンス神話が新たな建国神話の役割を担い、恩赦によってヴィシー政権の協力者に対して沈黙することで、戦後のフランスは社会の安定である。

このように、戦後のヨーロッパが再生するうえで神話が大きな役割を果たした。ナチに占領されていた国々ではレジスタンス神話が、ドイツでは反ナチ神話が、イタリアでは反ファシズム神話が新体制に正統性を与えていた。ナチ占領下における対独協力という不都合な過去を集団的に忘却することが、ヨーロッパが過去と断絶し再生を果たすうえで重要であった。ジャット(2005=2008)は過去への沈黙を集団的記憶喪失とよび、それがなければヨーロッパの戦後復興は不可能であったことを示唆している。しかし、ヨーロッパには忘却不可能、あるいはされてはならない過去があった。

3.ホロコーストの記憶

それにもかかわらず、ホロコーストから生還したユダヤ人たちは冷遇された。フランスでは、生還したユダヤ人が奪われたアパートの返還を要求したところ、数百人規模の抗議デモが発生した。ベルギーでは、レジスタンス運動の参加者でない限り、公的扶助の受給を認めないことが法律で制定されたのである。東ヨーロッパでも、ホロコーストについて議論されることはなかった。

そのような社会の潮流とは対照的に、プリーモ・レーヴィの「絶対的な病的とも言える語りの義務感」という言葉に代表されるように、ユダヤ人生還者たちは自身の収容所での経験を証言することを強く望んでいた。それでもなお、ヨーロッパにおいては公の場でホロコーストが議論されることはなく、ナチ、あるいはドイツの戦争犯罪であると認識されていた。

しかし、ホロコーストの責任はヒトラー、あるいはナチだけに求められるものではなかった。1950年代にドイツの若者が、ナチやホロコーストについてまったく知らないことが明らかとなったことで、1962年より西ドイツの10州では、第二次世界大戦期間の歴史が必修科目となった。ドイツの民主主義の発展のためには、ナチを記憶することは避けられなかったのである。オランダでは、1960年代のイスラエルとドイツの裁判が発端となり、ホロコーストが公的な場で議論されるようになった。研究の結果、ナチ占領下のオランダが、ユダヤ人の収容所への強制移送に貢献していたことが明らかとなった。これを受け、1995年にベアトリクス女王がイスラエルを訪問中にオランダがホロコーストに加担していたことを公式に認めた。

ヴィシー政権下のフランスはユダヤ人を告発し、強制収容所へ移送していた点で、ナチと明白な共犯関係にあった。それにもかかわらず、戦後のフランス政府はヴィシー政権やその協力者は非難したものの、彼らがホロコーストに貢献していたことには言及しなかった。外国の歴史家によってフランスがホロコーストに加担していたことを立証されたにも関わらず、第五共和制の政権はシラクが大統領になるまでフランスが大量殺戮へ加担していたことを認めなかった。その後、2005年にパリでホロコースト記念館が開館し、ユダヤ人の告発に使用された資料をはじめ、犠牲者の名が刻まれた石の壁が展示され、忘却不可能な過去の記憶が保存されている。またルーマニアの大統領であったイリエスクは、EUへの加盟を実現するためではあるものの、ルーマニアがユダヤ人の虐殺に加担していたことを認めた。また戦後復興が進む過程で、ホロコーストは、ヒトラーの戦争犯罪ではなく、人道に対する罪であると徐々に認識が変化していったのである。

以上から、対独協力や国民の戦争責任などの過去を忘却し、ホロコーストを記憶することで戦後のヨーロッパは、再生の道を歩んできたことを確認した。

以上で確認したように、戦後のヨーロッパの再生には過去の忘却が必要不可欠であった。その一方で、各国は共通してホロコーストという忘れてはならない過去を抱えていた。ジャット(2005=2008)が『ヨーロッパ戦後史』の中で「ホロコーストを認めることが、われわれの現代ヨーロッパへの入場券である」と述べたように、ホロコーストは戦後のヨーロッパが再建されていくうえでの礎石であった。ヨーロッパにとって、過去に他の民族を地上から消し去ろうとした過去を無視することなど不可能であり、過去のユダヤ人への大量殺戮という紛れもない事実を記憶し続けるという人道的責任を負っているのである。

4.戦後の日本における過去の忘却

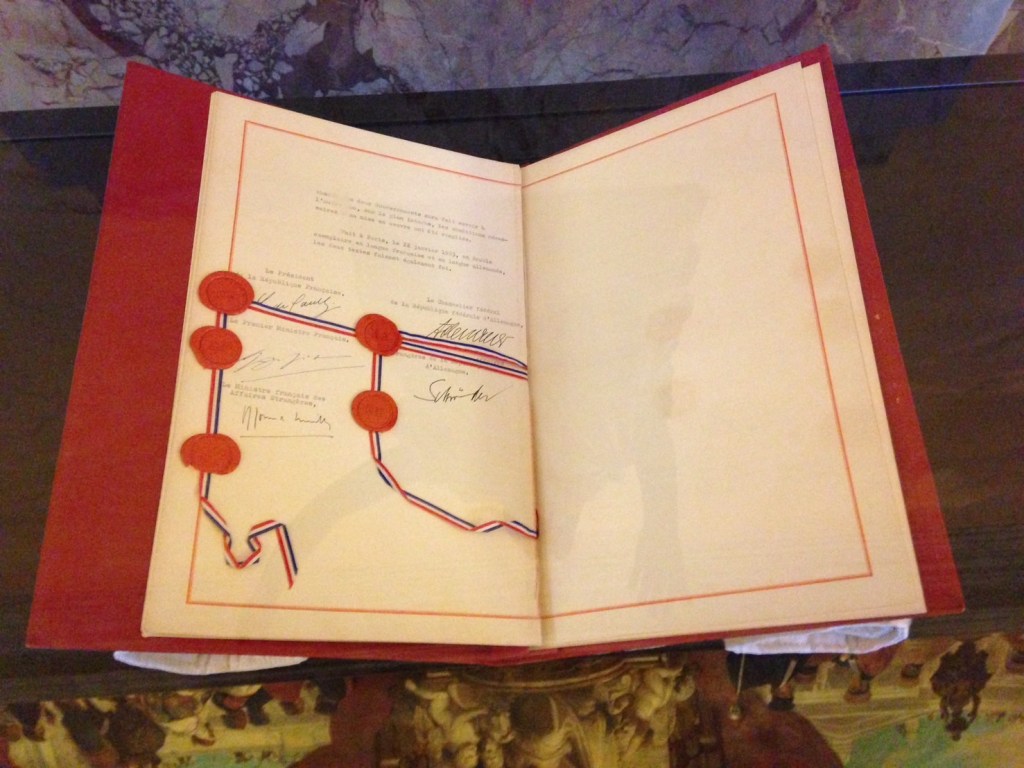

本章では、戦後のヨーロッパ各国やドイツと比較して、戦後の日本がどのように歴史と向き合ってきたのかを論じる。日本は、第二次世界大戦で敗戦国となった。その後GHQによって占領され、極東国際軍事裁判では東条英機をはじめとする戦争の指導者らが裁かれた。1951年にはサンフランシスコ平和条約が結ばれ、日本の主権が回復すると同時に日本が旧植民地に対して賠償を支払うことが定められた。賠償額については、条約締結時点では決められておらず、それぞれの賠償対象国と個別に交渉して決定され、日本政府は1960年代までに支払いを終えた。

また韓国は第二次世界大戦終了時に日本の植民地であったことから、サンフランシスコ平和条約に参加できず、賠償請求権を持っていなかった。そのため国交回復とそれに伴う経済協力交渉を進めた。韓国政府は、日本に対して賠償請求を行うことができなかったため、韓国から持ち出された文化財などの返還要求などを行った。しかし、日本側から韓国国内の日本の財産の返還を求められたことで、韓国政府は反発して交渉を打ち切ることもあり国交回復は難航した。

1961年に朴正煕が政権に就くと、国交回復交渉は進展し、経済協力案も締結された。この際に日本側から経済協力を行う代わりに韓国が請求権を放棄することが提案され、韓国側は激しく反発したものの、結果的に日本側の提案を受け入れた。しかし、1980年代の韓国の民主化と冷戦の終結後に再び問題となり、現在でも日韓対立の要因となっている。なぜ再び請求権の放棄が問題となり、日韓対立の要因となっているのだろうか。ここでは、従軍慰安婦問題と日本の「犠牲者」意識を取り上げて、ジャットの主張する歴史の扱い方を参考に、日本の戦後の歴史の扱い方の問題点について論じる。

日韓関係において慰安婦問題が争点化したのは、1991年に金学順をはじめとする韓国の戦争被害者35人が、日本政府に対し戦後補償を求め東京地裁に告訴したことに端を発する。それまでの日本では、旧植民地に対する加害責任について論じられることはなかったものの、これをきっかけに、日本による植民地支配下の朝鮮での象徴的な戦争犯罪として従軍慰安婦問題が取り上げられるようになった。1992年には国連人権委員会が従軍慰安婦の保障と名誉回復のために、その実態の調査に乗り出す事態となったのである。

なぜ終戦から50年近く経過した中で、従軍慰安婦問題が顕在化したのだろうか。その大きな要因として、問題を深刻に捉えようとしなかった日本政府の怠慢と、不都合な過去から目を背けてきた政治勢力や、それを受容してしまっている人々の姿勢が指摘されている。また冷戦の終結から、世界的に「記憶と忘却」がキーワードとなって、公的な場でそれまでの歴史認識が議論となり、再検証されるようになった。ヨーロッパ各国でホロコーストに果たした責任について論じられるようになるのもこの頃である。慰安婦問題もこうした歴史認識を問う世界的な潮流の中で出現したものであるとも捉えられる。

また、林(2021=2022)が指摘したように、日本が戦後間もなくから「アメリカに負けた」という「被害者」意識が蔓延してきたことも社会的背景としてあげられる。戦後の日本は、メディアや教育を通じて戦争の記憶の保存に努めてきた。しかしジャットの言うように、日本が風化させまいと邁進してきたのは歴史ではなく、記憶であった。記憶である以上、それは恣意的に選択されてしまう。実際に日本が戦争を回顧するうえで取り上げるのは、原爆投下や特攻隊ばかりであった。

アメリカよりはるかに軍事力で劣っていた日本は、兵士が搭乗したまま敵艦に体当たりし、焼夷弾で街を焼かれ、さいごには原爆を投下された悲惨な敗戦国であるというイメージの形成に奔走してきた。そこでは、大東亜共栄圏の名の下に、東南アジアや中国、韓国において凄惨な暴力によって物資を略奪したことは脱歴史化されてきたのである。

さらに林はこうしたGHQや自民党、護憲派や平和運動家によって形成されてきた「犠牲者」神話が、戦後日本の人々の連帯を促し、秩序の形成に貢献してきたを手厳しく指摘する。このような被害者意識形成の要因について、粟屋ら(1994)や橋本(2015=2017)は、政府の教科書行政に問題があることを指摘している。1980年代の教科書論争を受け1990年代に日本の加害の歴史に関する記述を増やしたところ、評論家や教育関係者から反発を招くという事態が生じた。歴史のどの事象を選択し、捨象するのかという教科書作成時に生じる政治性が、未来の世代に日本の加害責任をいかにして継承するのかという大きな問題を引き起こしているともいえよう。

また、ジャットの主張する過去の取り扱い方に照らせば、日本は記憶だけでなく、「歴史」として扱われるはずの公教育においても過去を断片的かつ選択的に扱ってしまっており、それが日本の人々に誤った歴史認識を促し、戦後の韓国や中国との関係に暗い影を落としているといえよう。戦後のヨーロッパは、ホロコーストの加害責任を認めるまでに長い年月を要したが、日本も忘却した過去を想起しようとしない限り、歴史認識をめぐる東アジアの緊張がほぐれることはないだろう。

以上を踏まえると、戦後の日本もヨーロッパと同様に新たな「建国神話」が形成され、それが敗戦からの復興やその後の社会の安定に寄与してきた。しかし、日本においてはその神話が「犠牲者」神話であったために、韓国や中国をはじめとする旧植民地に対する加害の歴史が忘却されてしまったのである。その後の歴史教育においても、加害者としての側面が十分に教育されることはなかった。学術的には日本国内でも加害責任は追及され続けてきたものの、日本政府が加害の過去を記憶する取り組みを怠ってきたために、1990年代に入って従軍慰安婦・強制連行問題というかたちで韓国側から加害責任を追及されることとなった。

へットリングとシェルツは、日本において加害の歴史に対する反省が十分に行われてこなかった要因に、日本の精神文化をあげている。両者は、同じ敗戦国であるドイツが過去の清算に成功した一方で、日本が失敗している要因を宗教と世代に見出した。キリスト教の伝統的な観念において距離をとるという行いは、罪のある行為や罪人と交流する方法の一つである。距離をとるには、罪を告白し、自身の罪ある行為を認めて懺悔することを必要とする。本稿の文脈に言い換えれば、過去を忘却するにはホロコーストを認め、それを謝罪し記憶しなければならない。そして、罪を告白し懺悔することで、過去との断絶が可能となり新たに出発することが可能となる。

しかし、日本においては罪の意味内容が仏教と神道のどちらにせよ、キリスト教の罪概念とは大きく異なっている。仏教では、罪を犯した人間がそれを告白するのではなく、その者に対するブッダからの慈悲によって救われるのである。仏教にも懺悔は存在するものの、それは罪や世界の俗悪さを認識することにとどまる。このように、懺悔という概念が具体的な行動様式を結びついていなかったことから、戦後間もない日本で「一億総懺悔」が提唱されたにもかかわらず、徐々にその風潮が廃れていったのである。

また、日本の死生観も過去が歴史として取り扱われない要因となっている。日本では、横死した人間の魂が、成仏されず、早すぎた死を恨んで現世に祟りを起こすという信仰が存在する。そのため、若くして戦死した日本兵の魂を鎮め平和な社会を築くべく靖国神社が建立された。そして、鎮魂されている間は護国の神として祀られるものの、そうでなければ怨念となって祟られてしまうことから、国家の指導層は参拝することによって鎮魂し続けなければならないのである。日本政府の側に立てば、戦死者の魂を鎮め国家の安寧を願うべく参拝しているのにもかかわらず、近隣諸国からは軍国主義の賛美だと非難されてしまう。加えて、日本においては死者は「御霊」や「仏」となり「お彼岸」の際には信仰の対象として祀られる。なお、早逝した場合は祟りを恐れて特別扱いされるのである。

以上のように、日本でヨーロッパのような過去の記憶が試みられない背景には、祖先崇拝と早逝者の祟りがというある種の信仰が存在することがあげられる。下手に過去を取り扱えば、祖先の逆鱗に触れてしまいかねないことに加え、原爆を落とされ「アメリカに負けた」という犠牲者意識が日本の過去を記憶することなく自然に忘却させてしまっていると考えられる。

5.おわりに

以上のように、ヨーロッパは過去の忘却とホロコーストを記憶することによって、戦後復興を遂げてきた。それでも、ヨーロッパがホロコーストと正面から向き合い、それを歴史として記録するまでに半世紀近くを要した。テオドール・アドルノが「アウシュヴィッツの後で、誌を書くことは野蛮である」と述べたように、ホロコーストは人類史にとって転換点となる出来事であった。ホロコーストを経験したヨーロッパに、第二次世界大戦以前の世界に回帰することは許されなかったのである。

そして日本に視線を移せば、戦後の日本は加害の過去と向き合わなかったことで、人々の歴史認識や国民意識を歪めてしまった。それによって、中国や韓国との間で歴史認識をめぐる対立が生じているのである。植村(2001)は、福沢諭吉の『文明之概略論』や『脱亜論』に代表されるように、明治時代の日本は西洋が生み出した人種理論を輸入して近隣諸国や東南アジアの植民地支配を正当化したことを指摘する。具体的には、文明化を西洋化と捉え、アジアは未開で野蛮であるために、文明化された西洋に植民地として支配されるという西洋のアジア観に基づいて、中国(当時は清朝)や朝鮮を植民地支配したのである。

日本は清と朝鮮の文明化を謳ったものの、実際にはあらゆる資源や人の搾取と収奪であった。日本は同じアジア諸国を植民地支配した過去を日本の精神文化を理由に拒否しているのではないにせよ、西洋の理論に則って犯した罪は西洋に倣って懺悔すべきではないだろうか。過去を「記憶」ではなく「歴史」として記録することで、常に学術的な再検証がなされる。それは、人々の歴史観の涵養に大きく貢献し、ひいては国家間の歴史認識をめぐる対立の解消に寄与することまで期待できよう。そのためにもジャットが述べたように、「過去は変わりゆくもの」であるからこそ、歴史を常に学び続けなければならないのである。

6.参考文献

粟屋憲太郎・田中宏・三島憲一・広瀬清吾・望田幸男・山口定 (1994) 『戦争責任・戦後責任:日本とドイツはどう違うか』 朝日新聞社。

飯田芳弘 (2018) 『忘却する戦後ヨーロッパ:内戦と独裁の過去を前に』 東京大学出版会。

石田勇治・川喜田敦子編 (2020) 『ナチズム・ホロコーストと戦後ドイツ:現代ドイツへの視座-歴史学的アプローチ2』 勉誠出版。

林志弦、沢田克己訳 (2021=2022) 『犠牲者意識ナショナリズム:国境を超える「記憶」の戦争』 東洋経済新報社。

植村邦彦 (2001) 『「近代」を支える思想:市民社会・世界史・ナショナリズム』 ナカニシヤ出版。

成田龍一・吉田裕編 (2015) 『記憶と認識の中のアジア・太平洋戦争:岩波講座 アジア・太平洋戦争 戦後篇』 岩波書店。

トニー・ジャット、ティモシー・スナイダー、河野真太郎訳 (2012=2015) 『20世紀を考える』 みすず書房。

トニー・ジャット、森本醇・浅沼澄訳 (2005=2008) 『ヨーロッパ戦後史〔上・下〕』 みすず書房。

橋本明子、山岡由美訳 (2015=2017) 『日本の長い戦後:敗戦の記憶・トラウマはどう語り継がれているか』 みすず書房。

橋本伸也 (2025) 『記憶の紛争:「ホロコースト」の呪縛と現代的危機』 名古屋大学出版会。

保城広至 (2024) 『ODAの国際政治経済学:戦後日本外交と対外援助 1952-2022』 千倉書房。

コメントを残す