政策学部政策学科 堺 凌

はじめに

私が小学生の頃、修学旅行で長崎を訪れた。幼いながらも、原子爆弾のもたらした惨禍と、天を指差す平和祈念像の姿は、強烈な印象として私の記憶に刻み込まれた。その後、大学進学を機に親族の遺品や資料を整理する過程で、親類の一人が広島で被爆していたという事実を知ることとなった。残された記録によれば、被爆した彼を、彼の母が広島から福岡まで背負って連れ帰り、懸命に看病したという。横たわると背中の肉が垂れ下がるほど、凄惨な火傷を負っていたと記されていた。

この記録に接した瞬間、私にとって「原爆」は、もはや単なる歴史上の出来事ではなく、自らのアイデンティティを構成する要素の一つとして内面化されることとなった。

以上のように、自身と原爆との個人的な関わりについて述べてきたが、本研究の背景として、国際情勢の変化に対する問題意識も併せて告白しておく必要がある。2022年にロシアがウクライナへの侵攻を開始し、戦術核兵器の使用が現実的な選択肢として語られるようになった。さらに、日本においても、中国の軍事的台頭やアメリカの国際的影響力の低下を背景に、核武装論が公然と議論される状況が生じている。

その一方で、日本被団協がノーベル平和賞を受賞するなど、核兵器の脅威に対抗する国際的・市民的な動きもまた顕在化している。現代世界は、核の使用可能性と、それを抑止しようとする力とが拮抗する、不安定な均衡状態にあると言えるだろう。

しかしながら、日本被団協が「ノーモア・ヒロシマ、ノーモア・ナガサキ」を訴える中、核抑止政策の多くは机上の理論に終始し、核兵器が「人間に対して使用される兵器」であるという根源的事実が、しばしば等閑視されているように私には思われる。

戦後80年が経過し、第二次世界大戦に関する研究は膨大な蓄積をみせ、一定の到達点に達しつつあるようにも見える。そこで本稿では、私が幼少期より抱いてきた一つの違和感──すなわち、広島と長崎が共に壊滅的な被害を受けた被爆地であるにもかかわらず、社会に流通し、人々によって保持されている「記憶」の量と質に顕著な非対称性が存在するという点——を明らかにすることを目的とする。この作業により、これからの平和活動への手がかりや、向かうべき指針を提示するものとなれば幸いである。

大学図書館に足を運べば、『ヒロシマ──壁に残された伝言』や『ヒロシマ・パラドックス』など、広島の名を冠した書籍は枚挙にいとまがない。作家・大江健三郎は1963年に広島を訪れて以来、『ヒロシマ・ノート』を著し、その後も広島へ通い続けた。対照的に、大江は長崎を取り扱わなかった。むしろ広島の次に、米軍基地問題に揺れる沖縄へと目を向け、『沖縄ノート』を世に送り出した。

このように、広島が単独で象徴化される一方で、長崎は「ヒロシマ・ナガサキ」と併記される形で語られることが多く、人々が「原爆」を想起する際の記号も、その多くが広島の原爆ドームに収束している。なぜ、長崎よりも広島の方が、結果としてこれほどまでに強く記憶されるに至ったのか。本稿はこの問題意識に基づき、先行研究では十分に対比されてこなかった「文学作品における表象」という側面から、両市の記憶の格差を明らかにしたい。

被爆の記憶に関する先行研究では、日米両政府が投下主体を曖昧にしてきた政治的背景や、放射線被害の隠蔽工作などが指摘されてきた(柴田、2015)。広島の産業奨励館が「原爆ドーム」として保存されたのに対し、長崎の浦上天主堂が取り壊され、再建されたという「モニュメント」の差異が、両市の記憶のあり方を規定したと分析している(福間、2016)。しかし、記憶の差は物理的な遺構のみならず、その地を舞台とした物語や言葉の性質にも起因しているはずである。ベネディクト・アンダーソンが指摘したように、出版産業が国民意識の基盤を提供することから、少なからず広島・長崎にもこの理論が援用できると思われる。

第1章では、まず、両市に「記憶」の量・質に格差があることを紹介する。ここでの「記憶」とは、社会学者・モーリス・アルヴァックスが唱えた「集団的記憶」に等しい。個人が想起する私的な事も社会的枠組みに依拠する。社会的枠組みとは簡潔に言うなら私たちを取り巻く環境である。すなわち、手すりのようなもので、属する集団、影響を受けて認識を作っている[i]。たとえば、「原爆」を思い返す際、手すりのように表象するのは「原爆ドーム」であったり「黒い雨」、「はだしのゲン」であったりする。その手すりなるものが、これまでどう形作られ、人々の集団的記憶に組み込まれたかを、広島・長崎で分け、両市の記憶の差を明らかにする。

第2章では、広島を舞台とした文学作品を分析する。原爆文学の金字塔・井伏鱒二『黒い雨』や大江健三郎『ヒロシマ・ノート』、中沢啓治『はだしのゲン』に見られる「怒り」「告発」「社会変革」という広島作品の動的な性質を明らかにする。

第3章では、長崎の永井隆『長崎の鐘』や林京子『祭りの場』カズオ・イシグロ『遠い山なみの光』に見られるキリスト教的背景を伴った「祈り」「沈黙」「忍耐」という長崎の静的な性質を明らかにする。

これら分析の中で文学作品の受容を散りばめ、なぜ広島が長崎に比べ象徴的に記憶されたかを明らかにする。また、その分析の結果、戦後日本のアイデンティティを見出す端緒になるのではないだろうか。

第1章 広島と長崎の非対称性

両市の比較の前に、長崎よりも広島の方が象徴的に「記憶」されているという事実を提示せねばならない。

両市は同じく国立の平和祈念館を抱えているが(広島市:国立広島原爆死没者追悼平和祈念館、長崎市:国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館)、訪問数には大きな隔たりがある。2024年、広島平和祈念館の入館者は過去最多の226万人を記録し、外国人の入館者も前年度比8・6%増の72万8385人と、過去最多となった[ii]。一方で、長崎原爆記念館は2024年度の入館者数が前年度比6・9%増の81万825人となり、23年ぶりに80万人を超えたが[iii]、広島とは3倍の差が開いている。この傾向は2015年前後から顕著であり、2016年のオバマ米大統領による広島訪問もその契機となったと推察されるが、本稿ではその政治的背景の詳細は割愛する。いずれにせよ、統計上、長崎が広島を上回ったことは一度もなく、関西圏からの近さといった地理的条件のみでは説明し得ない決定的な差が存在している。

また、文学作品や「言葉」による表象においても、取り上げられる量と質は大きく異なる。先述の通り、広島の名を冠した名著が数多く存在するのに対し、長崎はその量的な側面で劣後している。ジョン・W・トリートは『グラウンド・ゼロを書く:日本文学と原爆』(原題『Writing Ground Zero:Japanese Litererature and The Atomic Bomb』1995年、邦訳2010年 法政大学出版局刊)の中で、長崎生まれの詩人・山田かんの「長崎で書かれた原爆詩歌が少ない」などの発現を例に挙げて、「原爆文学の正典が、圧倒的に広島の作家や広島を描いた作品によって占められている」と述べている[iv]。加えて、近年では国際政治の場においても「広島」の注目度は際立っている。2023年のG7広島サミットにおいて、各国首脳やウクライナのゼレンスキー大統領が広島平和記念資料館を訪れたことは記憶に新しい。このサミットの影響も、現在の広島優位の状況を補強する一因となっているだろう。

しかし、歴史的に形成されてきた「ヒロシマ」という象徴の土台がいかなる変遷を経て構築されたのか、長崎との比較を通して検討する。以下では、文学的表象の差異に着目し、両市を取り上げた文学作品から、記憶の格差が生じた要因を明らかにしていく。

第2章 文学表象の差──怒る広島

原爆文学の金字塔に井伏鱒二『黒い雨』がある。この作品は被爆以来、原民喜『夏の花』(1947)、太田洋子『屍の街』(1948)、「ちちをかえせ、ははをかえせ」で有名な峠三吉『原爆詩集』と続いた原爆文学の先に位置づけられ、井伏自身は『黒い雨』を代表にノーベル文学賞候補に推薦されたこともある[v]。黒い雨は「連載中から評判になり、完成後も文壇こぞっての称賛を受けた作品は近ごろ珍しい」と言われるほど注目を集めた。

作品は、主人公・閑間重松が広島で被爆し、娘のように可愛がる姪の矢須子の縁談に腐心することろから始まる。しかし、矢須子が「被爆者である」という噂から縁談が上手くいかない。重松は矢須子が被爆者でないことを証明しようと日記の清書を試みるが、実は矢須子は「黒い雨」を浴びて被爆しているのだった。重松は知らぬまま、日記の清書中に矢須子に原爆症が発症してしまう。この主筋に沿って戦時、戦後を交差させて描いている。井伏自身は「ベトナム戦争が盛んな頃で、戦争反対の気持も含めて、極力事実を尊重してルポタージュとして書いた」と述べており、庶民の苦難を土台に反戦運動へと昇華させている。

しかし、投下主体のアメリカを糾弾するものではなく、異常な戦前の体制への拒絶と、戦後の回復から零れ落ちた被爆者を明確にしたものであった。文学評論家・江藤淳が言うように、イデオロギーに左右されない『黒い雨』は、問題を世に問いつつも、コンセンサスが取りやすい作品であった。一方で、作品のタイトルでもある「黒い雨」は、放射線の影響から発生するものである。作品は、アメリカが隠蔽しようとした放射線被害を明らかにするとともに、原爆被害を赤裸々に叙述したものでもあった。

ノーベル文学賞候補であった井伏とは対照に、賞を受賞した大江健三郎は、受賞前の1963年、障害を持つ長男・光との困難を抱え、広島に入った。そのルポルタージュが『ヒロシマ・ノート』である。『ヒロシマ・ノート』は他方で、息子との関係性に苦しむ大江自身を癒すためのものでもあった。

作品には、被爆当時から原水爆禁止世界大会に身を投じる多彩な人が登場する。はじめに引用するのは奇形児を生んだ女性の話である。

奇形児を産みおとした。母親は被爆者でありケロイドもあり、そこで決心していたから、自分の生んだ奇形の赤んぼうをひと眼なりと見たいと願った。医者がそれを拒んだので、彼女は夫にそれを見てきてくれといった。夫はでかけていったが、赤んぼうはすでに処理されたあとだった。若い母親は、あの赤んぼうを見れば、勇気が湧いたのに!と嘆いたという。

『ヒロシマ・ノート』は、具体的に原爆の被害やその後の生々しい後遺症を描いている。また、被爆した中に朝鮮の方が居たのは現在でこそ通説だが、大江は早い段階から被爆朝鮮人について書き残している。

彼女のことを街の子供たちは「朝鮮の気違いばあさん」と呼び、かつては絶望した彼女自身、「原爆をおとしたアメリカをのろい、戦争をした日本をにくん」でいた。「あのころ神様の恵みを受けなかったら、私は自殺するか気違いになっていたでしょう。」信仰を得た彼女は、貧しく小さな教会を主催して正常に生きつづけているのだ。「いまとなってはアメリカも日本も恨んではいません。むしろ戦争でかたわになったとはいえ、韓国人の私が日本で生活保護を受けていることを、日本の人におわびしたい。私は、日本人とか韓国人とかいうことは別にして、五人の子供を失った母親として原水爆禁止だけ訴えたい。」

ここでは、日本の植民地支配、アメリカの原爆投下に対する憎悪が原水爆禁止という社会運動に結びついていることが分かる。また、大江が初めて広島を訪れ、次に来た際に亡くなっていた宮本定男の言葉を回想する瞬間がある。

私は広島から訴えます、人類初の原爆をうけた広島の街で今もなお、当時の白血病、貧血、肝臓障害などで、日夜苦しみ、悲惨な死えの闘いをつづけている人々が多勢おります。

このように、原爆文学は死んでいく被爆者を取り上げるだけという葛藤を超えて、それから先を見据えている人々の姿を確実に捉えている。大江は核兵器による屈辱や復興,モラリストや威厳といったことばをたびたび使用しながら,反戦と平和の象徴として「ヒロシマ」を描き出した。

われわれ日本人は、というよりも、むしろ僕自身は、何を記憶し、記憶し続けねばならないか?それはいうまでもなく、広島にかかわってであるにちがいない。広島における人間の悲惨についてであるにちがいない。そして、その悲惨を克服しつづけるということがどういう困難な過程であったか、それを克服し続けた広島に、どのように新しい人間の思想が、あらわれたか、ということであるにちがいない。それより他に、今日どういう信条が、信ずべきモラルがありえよう?(中略)僕は、この答案で、おもに人間の威厳についてかたりたいと思う。それこそが、僕の広島で発見した、もっとも根本的な思想だし、いま僕が自分の支えにしたいものは、それにこそほかならないからである。[vi]

また、中沢啓治『はだしのゲン』は、NHKが行っている調査「戦争観に影響のあった映画・アニメ」で常に最上位を占めている(高畑勲の火垂るの墓が同列に位置する)。元々は漫画で、一九三九年、広島生まれの中沢の実体験に基づいている。中沢の身代わりとして小学生の中岡ゲンが主人公の物語である。原爆投下をテーマにした初の長編アニメである。さて、『はだしのゲン』では、投下主体のリトルボーイが原爆を投下し、その惨状を上映時間の六%も使っている。原爆の残虐性に焦点を当て、漫画版ではゲンの隣人は在日朝鮮人という設定もあり、日本の植民地支配の現実を突きつけている漫画でもある。

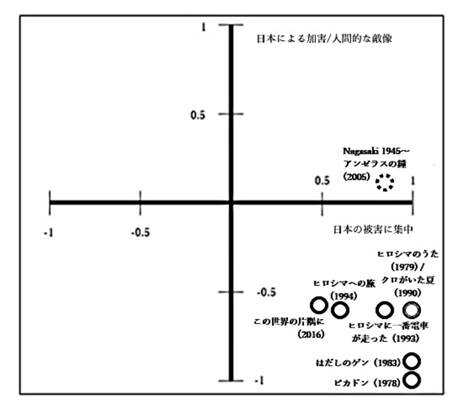

【図1】アルト・ヨアヒム「ヒロシマの原爆投下を語る戦争アニメにおける変化」The Japanese Journal of Animation studies(20)、2019、34pより抜粋。

第二章をまとめると、以下の通りになる。『黒い雨』や『ヒロシマ・ノート』『はだしのゲン』などは、被害者としての側面を原爆の残虐性で一層強化し、軍都・広島と被爆の断絶から「敗戦」「旧体制の拒絶」を合わせて描きやすかった環境が揃っていたことが分かる。また、大江健三郎が顕著だが、「ヒロシマ」を現在の苦難から反戦と反核、平和の象徴として描き出し、人々が想起する社会的枠組みを提示したと言ってよいだろう。

第3章 文学表象の差──祈る長崎「神の摂理」

戦後の原爆報道管制の下で、長崎の原爆関係の文学・記録作品は種類も数もかなり少ない[vii]。広島は原、太田、峠と占領下の報道管制を掻い潜り(あるいは占領軍による勧告を受け、自発的に削除を行って[viii])被害の記憶を書き留めたが、長崎でほぼ唯一声を発したと言えるのが被爆医師・永井隆であった。

占領期のベストセラー『長崎の鐘』は長崎医科大で放射線医であった永井隆によって書かれた。ジョン・W・トリート(2010)『グラウンド・ゼロを書く:日本文学と原爆』の中で、「その(長崎の鐘)影響力は今日にもまだ感じさせる」と残すほどの傑作であった[ix]。

【写真1】永井隆(1908―1951)。島根県松江市生まれ。長崎医科大学に入学し、卒業後は助手として放射線物理療法の研究に取り組んだ。一九四五年に白血病で余命三年の宣告を受ける。8月9日には爆心地から700メートルの地点で被爆し、1951年永眠。

【写真2】永井と幼い二人の子供。

永井の『長崎の鐘』は前年の『この子を残して』と同様に占領期・日本でベストセラー(7万部)になった。1946年には原稿を書きあげていたが、GHQの検閲から公刊されたのは3年後の1948年で、日本軍のマニラにおける非道行為を描いた「マニラの悲劇」と抱き合わせの形で主版された。著作は余命宣告された永井が幼い二人に対して、原爆投下前後を振り返る形で書かれている。永井の著作群が当時ブームになった要因として、歴史家のジョン・ダワーはこう述べている。

ちょうどそのころ、平和と人間性にたいする罪のかどで、勝者による日本人への判決がでようとしていた。こうしたことが、そのころ強まりつつあった日本人の犠牲者意識の内容に影響を与えたのである。こうして、戦争そのものが「犠牲を生んだ張本人」だと意識され、学者であり、被爆都市で死のまぎわにあった人物であり、日本人を象徴する存在のように(永井が)思われた。つまり、われわれ日本人は悲惨な被害をこうむり、気高い犠牲を払ったのだという日本人の意識を強めるシンボルとして、永井が現れたのである。

つまり、加害者は、戦争を始めた人間(戦犯容疑者)であり、日本人の多くは被害者だった、という図式が永井を押し上げたのである。

『長崎の鐘』出版後、1948年にヘレン・ケラーの来訪を受け、昭和天皇とローマ法王の慰問も受けた。同年には長崎市栄誉市民となり、1950年には国会の勧告を受け、吉田首相による表彰を受けた。当初は余命3年と言われた永井だったが、潤沢なアメリカ軍の物資が流れ、余命の倍を生きた。

1951年5月に永眠することとなったが、その20年後、永井の考えに「ついていけない」と長崎市内各所から反対の声が上がるようになった。というのも、永井自身が、爆発で全壊した浦上天主堂を「神にささげられたもの」や「とにかく偉大な発明だねえ、この原子爆弾は──」、原爆投下を「神の摂理」と表現するなど、原子爆弾の投下主体を曖昧にしつつ、「死んだのは神に選ばれたからである」とキリスト教を背景とした選民的アイデンティティ的な性格を帯びていたからである。ジョン・W・トリートも『グラウンド・ゼロを書く:日本文学と原爆』の中で、長崎の原爆文学の特性を鎖国時代のエキゾチズム溢れる「異国性」にあると述べている[x]。

幼き子供を残して逝く父としての永井や、戦争犯罪人に翻弄された「被害者」としての永井は受け入れられたが、原爆に対する根本的な視点が後世から批判を浴び、集団的記憶として構築されにくかった一方「祈り」としての長崎を決定づけた。また、キリスト教徒が多くない日本にとっても、集合的な記憶として構成されにくかったかもしれない。

永井が死んでから5か月後の1951年10月、広島から長田新『原爆の子──広島の少年少女の訴え』が出版され、作品は数十年に渡るロングセラーとなった。主権回復直前でGHQの検閲の目は緩んでおり、より「悲惨さ」に焦点を当てた作品を前に、永井の作品は霞んでしまった。また、永井のキリスト教的な文学的な性質が、他の被爆者は口を噤んだ。

林はその後、夫の影響を受けて文芸活動に関心を持つようになるが、被爆体験については、およそ30年間にわたり沈黙を保っていた。その背景には、「何を書くべきか」が定まらなかったという事情がある。結婚、出産、就職、そして離婚といった人生の諸段階を経る中で、林は次第に、「自分自身が生きてきた人間の歴史や、時代の中で変化していった友人たちの人生」を書きたいと考えるようになった。この内省的な動機こそが、『祭りの場』執筆の直接的契機であった。

この点において、広島の原民喜や太田洋子、長崎の永井隆のように、「書かねばならない」という切迫した使命感に突き動かされて原爆体験を描いた作家たちとは、林の立場は明確に異なっている。林にとって被爆体験は、即時的に言語化される対象ではなく、長い沈黙と人生経験を経て、ようやく文学的に掘り起こされるものとなったのであった。そして、原や太田、永井と異なり、多くの資料にアクセスでき、構築した点も内容を異にしている。『祭りの場』は、比較的短期間の文芸活動の中で助言を受けつつ書かれた作品であり、林にとって本格的な文学的出発点をなす作品であった。

タイトルの「祭り」とはどんな意味だろうか。作中で最も早く「祭りの場」が登場するのは、学徒出陣を前に学生が送別の「踊り」をしている場面である。殺伐な工場広場は彼らの祭りの場になっていた。この祭りは決して喜び溢れるものではなく、「哀悼」的な祭りであり、この「祭り」という言葉には被爆から30年、戦争や原爆投下で被害に遭った人々に対して林がいわば「祈り」としての意が込められて付けられたタイトルであった。

先述した通り、『祭りの場』は書かれた1975年に第十八回群像新人賞と芥川賞を受賞した。なぜこの作品が選ばれたか、選評した人物の回想からどうこの作品が受容されたか探りたい。

遠藤周作は「植谷雄高氏が強力に(林京子の『祭りの場』)を推された。長崎原爆の記録としても貴重だから」というのが(選ばれた)理由である。と述べている。強く推した植谷は「体験から間もなく書かれた原民喜の『夏の花』の『生々しさは作品の底部から自ら感得される』のに対して、体験の生々しさが降伏告白書やアメリカ側の原爆記録映画のせいのような『文書や記録の援用によって整理されたかたちで提出されている』のが『祭りの場』の『特質』であると指摘し、殊に長崎における原爆の記録が思いのほか少ないときに、この作家にまだ被爆の周辺を書いてもらいたい」と林京子の今後の作家活動に期待を寄せた。つまりは、「長崎原爆の記録が少ない」という植谷の問題意識も受賞理由の大きな一つであった。「記憶」のされ方が広島よりも劣後しているのは、原爆投下直後から刊行された原爆文学の「量的な」差があったといえる。

群像新人賞の後の芥川賞の場合、9委員のうち、7・5票を得た。芥川賞には、はじめての原爆ものが受賞した。「原爆を直接体験し、そして三十年生きてきた人だけの持つ突き放し方、皮肉、そうしたものが文体を造っている」(井上光晴)、「原爆の体験記は数多くあるが、その時の14歳の少女だった被爆者が、30年経って、その体験を小説に結晶させた努力と才能を私は評価したい」(大岡昇平)。

一方で、熊が後に指摘している通り、この作品には文章的な技術の未熟さがあった。例えば、作品内に「学徒動員したのは……」とあるが、これを安岡章太郎は「名詞を勝手に動詞に作りかえる言い方に抵抗を覚えた」と苦言を呈し、大岡昇平も「文章と表現の細部に、こなれていないところがある」などの声もあったが、文壇の問題意識が芥川受賞に導いたと言ってよい。

また、長崎出身で、原爆投下を描いた有名な作品にカズオ・イシグロの『遠い山なみの光』がある。原爆投下から15年後の長崎に生まれ、イギリスで育ったカズオ・イシグロの作品は他作品と比べてどうだろうか。その前に、なぜイシグロが書くに思い立ったかと、執筆していた際のスタンスを押さえておかねばならない。カズオ・イシグロが長崎を舞台にした『遠い山なみの光』を書く際、イシグロ自身が20代半ばになり、幼少期の貴重な日本の記憶が徐々に消えつつあったことに危機感を感じていた。それを彼が二重のアイデンティティを抱えながらも書き留めようとしたものが『遠い山なみの光』ある。そして、1990年12月に受けたインタビューでは「私は常に小説の舞台にはかなり自由が許されると信じていました。例えばジャーナリスト、あるいは旅行ガイドを書く人、あるいは歴史家に求められるような正確さは必ずしも必要ないと思っていました」と答えており、戦後生まれで五歳にイギリスに渡った人間が「小説」として書いた作品と理解する必要がある。

1982年に発表された『遠い山なみの光』では、今はイギリスの片田舎に住む日本人女性・悦子(エツコ)が、戦後五年ほど経った頃の長崎で暮らしていたときの経験を回想しながら、彼女を訪れた「ニキ」(娘)に語るよう物語が進行する。長崎では悦子は最初の夫、二郎(ジロウ)とともに暮らしていて、最初の子供を身ごもる(長女・景子で、後に自殺)。そのとき夫婦の住むアパートには夫の父、 緒方(オガタ)さんが泊まりに来ている。しかし、長崎時代の回想は、悦子の家族よりも、近所に東京から戦災をのがれて引っ越して来たばかりの佐知子(サチコ)と万里子(マリコ)という風変わりの親子と悦子との交流を中心に展開している。実は佐知子にはアメリカ人のボーイフレンドがおり、彼とアメリカに行くことを望んでいる。アメリカに一緒に行けば、暮らしも好転するからである。

そして、作品の登場人物の内面には、闇の部分が心の深い所に隠されていることが分かる。その一例が、一見前向きでたくましい女性のように描かれている藤原(フジワラ)さんである。彼女は原爆のために、五人の子供のうち長男(和夫)を除いたすべてと、長崎で偉い人物であったという夫を失い、戦後うどん屋を開いて生活を凌いでいる。市内にある稲佐山の展望台に悦子と佐知子親子の三人で遠足に出かけたとき、眼下の復興の進んだ長崎の市街を見晴らしながら、悦子は自分も生まれてくる子供(景子)のためにも過去を振り返るのではなく、藤原さんのように前向きに生きなくてはならないと考え、佐知子も同意する場面がある。しかし、藤原さんが経営するうどん屋でしばらく働いたことのある佐知子は、その帰り道に藤原さんについて「私には人生に何も残されていない女性のように見えたの」と呟いた。悦子は反論し、佐知子も一応納得して場面は終わるが、戦後一見前向きに生き、明るくふるまっている人も、内面には癒えることのない精神的傷を負っていることを暗示させる一場面が出てくる。

『遠い山なみの光』に登場する人物はいずれも、形はともあれ原爆の傷に「忍耐」し、(というと語弊があるが、永井が言った「神の摂理」を継承している)、悲惨さ・政治的メッセージに多くが収斂した広島とは性質を異にしている。また、より直接的に原爆体験を綴った広島より、カズオ・イシグロは間接的に被害を描いており、イギリスでは大きな評価を得た作品だったが、日本では大きな反響は無かった。

最後に触れておかねばならないのは、広島・長崎両者に共通するのは投下主体が曖昧になっている点である。当初はGHQの検閲の意向だったが、侵略の果てに原爆を招いた日本側もこの妥協的な解釈に迎合し、この暗黙の了解が作品の節々に表れている側面は忘れてはならない。

おわりに

本稿では、第1章から第3章を通じ、長崎よりも広島がなぜ「象徴的」に記憶されるに至ったのかを文学的な表象から考察してきた。まず、量的な違いがあった。第2章で触れたように、原、太田、峠、井伏、大江と広島は続いたが、長崎は永井の後、大きな空白期間を経て林が続いた。その林が群青新人賞に選ばれたのも「長崎の記録が少ない」という文壇が共有していた問題意識からだった。その根底には、原爆投下以前の都市の性格に求められるかもしれない。広島は、第二総軍の司令部や大陸への出撃拠点であった宇品港、さらには陸軍被服支廠を筆頭とする軍事工場を擁する、国内有数の「軍都」であった。それゆえに、敗戦によって露呈した政治的矛盾を投影する場として、キリスト教の影響が強い長崎よりも、軍都であった広島の方が適していたという側面は否定できない。質的にも、「祈り」「忍耐」の長崎に比べ、「怒り」を背景にした文学の追従がこの「記憶」のを更に補強したと言える。

なお、当初の構想では、英語を用いて平和活動に尽力した被爆者の存在についても論じる予定であったが、紙幅の都合上、本稿での詳述は断念せざるを得なかった。広島からはサーロー節子、小倉桂子、近藤紘子といった各氏が国際的に活躍し、長崎からも山口仙二、下平作江といった著名な語り部が世界各地で証言活動を行ってきた。1982年の国連演説において山口氏が放った「ノーモア・ヒロシマ、ノーモア・ナガサキ」という言葉は、今なお歴史に刻まれている。これら被爆英語話者によるスピーチの言説分析については、後日の課題としたい。

私事で恐縮だが、近藤紘子氏とは本学社会学部の公開授業で直接お目にかかる機会を得た。かつては敵(アメリカ)を深く憎みながらも、投下機の乗組員との対話を果たし、「世界はみな兄妹である」との信念から平和活動に身を投じられた近藤氏のおおらかな姿は、強く印象に残っている。

厚生労働省の発表によれば、被爆者健康手帳保持者の平均年齢は86・13歳に達している。被爆者の生の声を拾い上げ、その記憶を次世代へと紡いでいくこと。それが、私に課せられた使命であると確信している。

参考文献

井伏鱒二(1966)『黒い雨』新潮社。

大江健三郎(1965)『ヒロシマ・ノート』岩波書店。

カズオ・イシグロ・小野寺健訳(2025)『遠い山なみの光』早川書房。

熊芳(2018)『林京子の文学 戦争と核の時代を生きる』インパクト出版会。

柴田優呼(2015)『ヒロシマ・ナガサキ 被爆神話を解体する──隠蔽されてきた日米共犯関係の原点』作品社。

永井隆(1995)『長崎の鐘』サンパウロ。

永井隆(1995)『あの子を残して』サンパウロ。

中嶋彩佳(2024)「Memoryscapes and Topographical Imaginations in the Novels of Kazuo Ishiguro (カズオ・イシグロの小説における記憶風景と地理的想像力)」大阪大学。AN10579404_2011_30-11.pdf2025年12月19日最終閲覧。

中谷いずみ(2015)「専有された〈戦争の記憶〉──井伏鱒二「黒い雨」における〈庶民〉・〈天皇〉・〈被爆者〉」『日本近代文学第九三集』。https://www.jstage.jst.go.jp/article/nihonkindaibungaku/93/0/93_137/_pdf/-char/ja2025年12月19日最終閲覧。

中野和典(2014)「『黒い雨』はどのように読まれてきたか」『原爆文学研究』(13)。

<5461726F2D928696EC986193542E6A7464>二〇二五年一二月一九日最終閲覧。

原民喜(1973)『夏の花・心願の国』新潮社。

平井法(2005)「カズオ・イシグロ論」『学苑・人間文化学科特集』(773)。

KJ00004174443.pdf 2025年12月19日最終閲覧。

福間良明(2016)「広島・長崎と『記憶』のねじれ『被爆の痕跡』のポリティックス」『立命館大学人文科学研究所紀要』(110)。no110_06.pdf 2025年12月18日最終閲覧。

水羽信男(2020)『ヒロシマ平和学を問う』丸善出版株式会社。

モーリス・アルヴァックス 鈴木智之訳(2018)『記憶の集団的枠組み』青弓社。

[i] アストリッド・エアル 山名淳訳『集合的記憶と想起文化──メモリー・スタディーズ入門』水声社、2022年、36頁。

[ii]朝日新聞デジタル「昨年度入館者数、最多226万人 平和記念資料館 外国人8・6%増」

2025年4月5日。https://www.asahi.com/articles/AST443R8XT44PITB004M.html 2025年12月16日最終閲覧。

[iii] 読売新聞オンライン「長崎原爆資料館、23年ぶりに入館者80万人超え…被団協のノーベル賞受賞で外国人観光客の増加など要因」2025年7月23日https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20250723-OYTNT50019/ 2025年12月16日最終閲覧。

[iv] 熊芳(2018)『林京子の文学 戦争と核の時代を生きる』インパクト出版会、90頁。

[v] 日本経済新聞「井伏鱒二が75年のノーベル文学賞候補に 公式確認、戦争文学評価か」2025年1月4日https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD0414E0U6A100C2000000/?n_cid=dsapp_share_ios2026年1月5日最終閲覧。

[vi] 大江健三郎(1965)『ヒロシマノート』90ー91頁。

[vii] 宋炜「歴史的記憶と文学的物語の交点─『祭りの場』という原爆文学の可能性」『人間社会環境研究』(44)、2022年、38頁。2436-0627_44-25-39(1-13)宋炜.pdf 2026年1月18日最終閲覧。

[viii] 原爆文学の先駆け的存在である太田洋子は、みずからの原爆体験を綴った『屍の街』のことで呉にいた米軍から取り調べを受け、大部分を修正し1948年に初刊、完本は1950年に刊行された。

[ix] 熊芳(2018)同書、94頁。

[x] 熊芳(2018)同書、93頁。

コメントを残す