政策学部政策学科 堺 凌

はじめに

祖父のオーラル・ヒストリーを執筆しえ終えて、ある後ろめたさを感じていた。当初、聞き取りの対象として想定していたのは、祖父(弘)ではなく祖母(洋子)であった。しかし、敗戦時八歳だった彼女からは十分な証言を引き出すことが出来ず、同席していた祖父が次々と話を差し挟み、その語りに圧倒される形で、調査対象を祖母から祖父に切り替えた。時間も限られている中、祖母の分を書くか思い悩んでいた。

そんな中、ウクライナ戦争の惨状を世界に伝えた映画『マリウポリの20日間』を見た。作中には、当時の祖母と同じ年頃と思わしき女の子が「私死にたくない。こんなの早く終わってほしい」と泣きながら蹲る場面がある。私の中で何かが動いた。「祖母についても記録として残さねば」と強く思い至り、再び筆を取った。その結果としてまとめたものが、このオーラル・ヒストリ―である。

改めて、本稿は、私の祖母である堺(旧姓:高島)洋子のオーラル・ヒストリーである。敗戦時、八歳で記憶もあいまいな点が多かったが、収集した写真、文献で内容を点検し、あるいは補強を行った。

また、聞き取りの中で得た彼女の父親・母親世代にも注目する。ここでは、戦前において比較的裕福であった彼らの生活、戦時下において女性が戦争に動員・協力させられていく姿、さらに戦後の没落とそれに伴う社会階層の変動、そしてその後の戦後復興の波に乗っていく過程を、一つの具体例として描き出すことを目的としている。

第一章「華やかな戦前」から戦争へ

一九三七(昭和十二)年三月一三日、堺(旧姓:高島)洋子は佐賀県鳥栖市に高島幸次郎と千代乃の長女として生まれた。

高島家は幸次郎(一九一〇―一九九九)の兄・官市(一九〇二―一九四五)の代から佐賀県で砂糖を販売し始め、官市の腕もあり商売が成功し、「孫の代まで何もしなくても食べていける」と言われるほど裕福だった。

幸次郎の兄弟(長男:官市、次男:幸次郎、三男:良雄)は全員、旧制・久留米商業中学まで出ており、官市は学校で剣道をやっていた。上二人は鳥栖から学校のある久留米まで(直線距離で七キロ)まで歩いて通っていたが、末っ子の良雄だけは自転車を買ってもらい、悠々と通学していた。

兄弟が旧制中学に通う中、父・伸市(洋子から見て祖父)は既に亡くなっていたが(一九三三年に五六歳で他界)、伸市の妻であるトシ(洋子から見て祖母)が女手一つで息子たち全員を旧制中学まで進学させた。当時、旧制中学の進学率は七%に過ぎず[1]、兄弟全員が旧制中学まで進学していたことは珍しかった。

トシはそろばんを打つのが早く、「良妻賢母」という言葉よく似合うような人物だった。

兄弟達は旧制中学を卒業し、高島家の店を総出で手伝うようになった。店は当時珍しかった氷砂糖も扱うようになった。商売は成功し、官市はイギリス製のオートバイ(Triumph Model H)を乗り回していた。お祝い事があれば、料理屋が家までやってくるほどの暮らしぶりであった。

日本は昭和恐慌で経済が低迷し、東北地方を中心に歴史的な不作が襲い、農村は困窮を極めていた。関東軍がその経済的困窮に触発されて満州事変を引き起こし、国際的な孤立を深めていた時期であったが、高島家では平穏な時期が続いた。

一九三七年、官市が「そろそろ弟たちの結婚相手を見つけないと」として縁談をまとめ、幸次郎は千代乃さん、良雄は百貨店で下駄売りをしていた三枝子さんとそれぞれ結婚した。官市自身は芸者遊びをしていた際に一目ぼれをした女性・静子と既に結婚していた。静子は山口の生まれで三味線が上手く、キセルで煙草を吸っていたという。子供はいなかった。

同年三月、幸次郎夫妻に長女・洋子が生まれ、兄弟で初めての子として可愛がられた。鳥栖市大正町にあった家には兄弟家族とトシ含め八人もいた。玄関ですら三畳もの広さがあり、大きな雛壇もあった。二年後には妹の光子が生まれ、その後、和子、壽子、敏子(夭折)が生まれた。

【図1】関係図

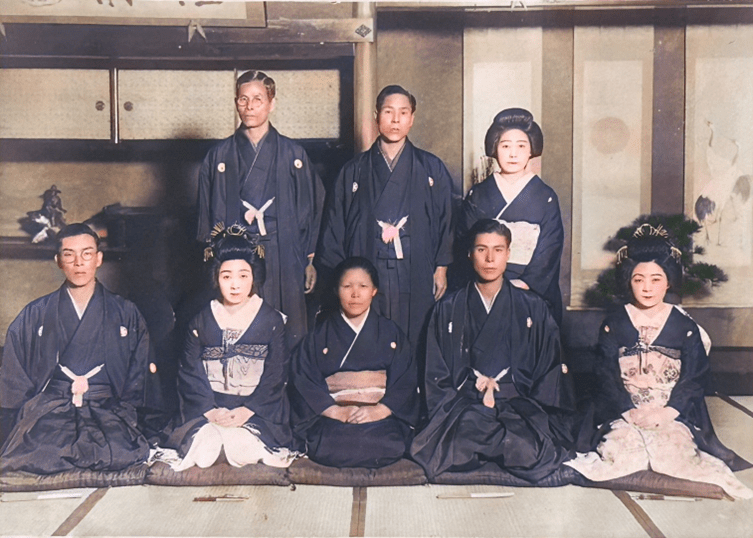

【写真1】一九二〇年代後半撮影。左が長男の官市。

【写真2】一九三〇年代前半に撮影。兄弟が通っていた舞台。

【写真3】一九三七年ごろ大正町にあった自宅で撮影。下段左から反時計回りで、幸次郎、千代乃、トシ、良雄、三枝子、静子、官市、トシの兄。

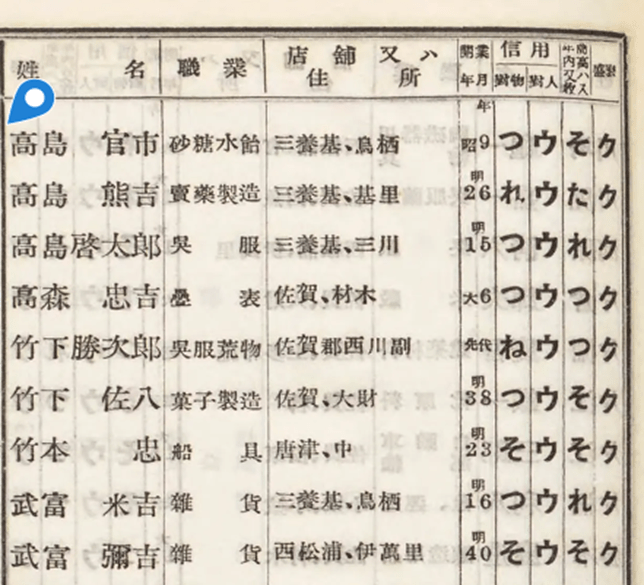

【写真4】官市の名義で載っている。帝国興信所編『帝国信用録』三一版、帝国興信所、一九三八年。 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1686695 最終閲覧二〇二五年一二月二二日。創業は父・伸市が亡くなった翌年の一九三四(昭和九)年。年商は「そ」で三万円以上五万円以下。対人信用度は「ウ」で普通。

【写真5】一九三八年ごろ自宅で撮影。洋子と、雛壇上部に天皇一家の写真が飾られている。日中戦争以降進められていた締め付けで飾るようになったと思われる。

一九四一(昭和一六)年、太平洋戦争が始まり、初戦は勝利を重ねた。しかし、次第に物資の統制が始まり、昭和十七年三月から衣料切符制度が実施された。都市部では一人年間百点の切符が交付されが、鳥栖のような中都市では八十点しかなかった。また、昭和十九年、小倉(八幡)をはじめとして、九州全土でも空襲が多くなった。高島家の中にも板を外して掘っただけの防空壕があり、空襲があった時はそこに入っていた。服は戦況の悪化でもんぺになった。同年の昭和十九年、伯父の官市は「駅前で空襲にあってはいかん」ということで、鳥栖よりも少し田舎の太刀洗に家を買おうとしたが、軍関係者に止められ失敗した。ひとまず、駅前にあった家と、砂糖を作っていた工場を当時の運輸通信省(後の国鉄)に売り払い、金額は現在の価値換算で三億円ほどになった。元の家は売ってしまったため、市街地から少し離れた原病院の家を借りた。借りた家の下にも防空壕があった。大正町にあった雛人形はどうしようもないので、女の子のいる近所の人や知り合いにあげてしまった。

戦争末期、伯父の官市は四〇歳に差し掛かっており、徴兵を回避した。父の幸次郎は終戦直前に海軍に応召となったが、ろくに船も無かったため出撃の機会はなかった。良雄も徴兵されることはなかった。これには二つの要因があると考えられる。一つは世代である。渡邊(二〇二二)によれば日中戦争以降、もっとも徴兵されたのは一九一六年~一九二〇年生まれ、次いで一九二一年~一九二五年生まれの大正世代であった。そのため、明治生まれだった兄・官市は徴兵対象から外れ、幸次郎も徴兵が後回しになったものと推測される。

保坂(二〇二二)によれば、徴兵の担い手となった大正世代は、戦死者の八七%を占め、多くの青年が戦地に倒れた。

二つ目の要因は学歴である。日中戦争以降、兵士の担い手は多くが尋常小学校・高等小学校出身であった。そのため、旧制中学まで出ていた三人の兄弟はこの点でも徴兵を回避(幸次郎は後回し)になったと推測される。

街では日中戦争以来拡大傾向にあった「防火訓練」が活発に行われるようになった。男性の大半が戦地に行ってしまったため、残された女性がその担い手となった。銃後の守りを期待された女性たちは、戦場と化す都市空間でより主体的に貢献する対象として期待されるようになり、女性の工場への動員も増加した。

【写真6】防空訓練を行う女性たち。周りには国民服を着た男性たちも目立つ。

【写真7】町内ごとに行っていた防火訓練。指導的な男性(中央)と女性たちが写る。女性たちが黒い服を着ているのは、夜間でも身が隠れるため。看板には「第七部家庭防空組合提〇」とある。

一九四五年、洋子は小学校の遠足で久留米まで行っている際、アメリカ軍の空襲に遭った。B29の「ブ──ン」という音を聞いてすぐ竹藪に逃げ込み助かることができた。このB29の音が印象的だった。街では空襲警報のサイレンがよく鳴っていたという。

六月には福岡大空襲があり、鳥栖からでも街が赤くなっている様子が分かった。

一九四五年七月、官市は剣道をやっていた際、打ちどころが悪く怪我し、そのまま病気をこじらせて亡くなった。棺桶はリアカーに運ばれた。洋子は「物心がついた時から病気がちで、特段悲しいというのは無かった」という。伯父(官市)家族に子供がいなかったので、洋子と四女・壽子は官市の妻・静子の養子となった。その時、父の幸次郎は海軍に徴兵され、佐世保にいた(出撃前に敗戦)。

八月一一日、午前一〇時から一時間、鳥栖市はアメリカ軍の空襲を受けた。洋子も空襲警報が鳴り、防空壕に入っていたが、その防空壕の近くに爆弾が落ち「ドカドカ」と揺れた。鳥栖空襲の被害が大きかった藤木町では、水田に爆弾が落ちた際に「バクダン池」とよばれる巨大な穴がいくつもできた。学童動員中だった女性学生六名が亡くなり、空襲で一一九人が亡くなった。死亡者の六〇%が防空壕ごと潰された圧死だった[2]。洋子は「鳥栖も列車の基地があったので、狙われたのだろう」と回想する。しかし、米軍は目視での爆撃を行ったため、肝心の列車の基地(操車場)は攻撃を免れた[3]。

八月一五日、街で人が集まっていた。妹の光子によると、何かあるということで、集まっていたが、後日玉音放送だったことを知った。洋子は小さかったので、負けた事に対して特段の感情は湧かなかったが、怖い思いをもうしなくて済むと思ったようだ。

第二章 没落から戦後復興

戦後、佐世保から戻った父・幸次郎は娘二人が勝手に養子縁組に出されていることを知り激怒した。洋子から下に四人女の子が続いていたが、一九四六(昭和二一)年に待望の男の子(好幸)が生まれた。

しかし、家と工場を売って出来た三億円(現在価値)と、元から貯めていたお金は戦後のインフレーションで紙切れ同然になった。洋子は実感こそなかったが、親は苦労しただろうと回想する。一九四五年を物価基準にして、一九五〇年には七〇倍にもなった。つまり、コーヒーを一〇〇円と仮定した場合、五年後に七〇〇〇円になった計算である。

また、この時期になると、上流階級の没落が相次いだ。その時代的背景を象徴する文学作品に太宰治『斜陽』がある。作品は旧華族の没落の様を描いているが、先行研究によれば当初、太宰の生家・津島家が没落する様を描くつもりでいた。作品化にあたっては大宰が旧華族の方が「没落の主題」が作品に相応しいと判断し、主人公を旧家の娘から旧華族へと切り替えた。つまり、作品にこそならなかったが、同時期に進められていた戦後の諸改革で旧家・大地主層など、あらゆる上流階級が没落をしていた。

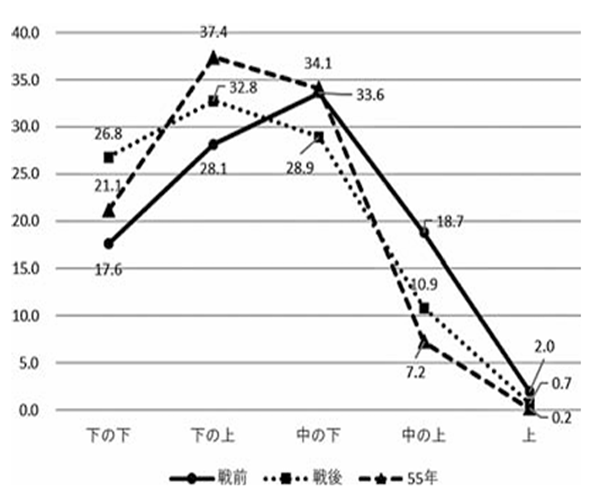

【図2】渡邊勉(二〇一八)「アジア・太平洋戦争は、誰の生活を変化させたのか──1955年 SSM 調査による階層帰属意識の分析──」より抜粋。渡邊はこの論文でSSM調査(社会階層と社会移動全国調査)を用い、戦前・戦後(四五~四六年)・戦後期の社会階層認識について論じている。戦前に「中の上」と回答した者が、戦後、五五年には下方に移動している。

その後、父が一時的にではあるが鳥栖市役所に出入りし始め、豆の卸売りも始めたことで、生活は回復を見せた。また、家は売り払ってしまったので、祖母のトシさん、養母の静子さん、妹の壽子と四人で生活していた。洋子は鳥栖高校まで進学したが、大学は社会的風潮と、金銭的な事情で行けなかった。「学校の大半が中卒の時代。高校まで行かせてもらっただけ幸せ」。実際、女子の高校進学率は一九五〇(昭和二五)年時点で三六・七%、大学進学率は一九五五(昭和三〇)年時点でわずか二・四%だった[4]。確かに、高校まで進学できた点は当時の社会的背景に照らしても恵まれていた。

卒業後は静子さんが経営していた駅前の喫茶店やうどん屋を手伝うようになった。静子は夫の官市が亡くなり、工場も売って無くなったため働かざるを得なかった。同時に、日本に溢れかえっていた戦争未亡人たちは煙草屋を開くなどして生活するようになった。

また、同時期、生け花の教室に通い始め、福岡市東区の筥崎宮で行われている方生会で花(池坊)を出していた。放生会には傷痍軍人の格好をしていた人がいて、昭和三〇年ごろまで物乞いする姿を見かけたという。高島家の家は専売公社の横で、鳥栖駅にも近い場所に建て直した。父・幸次郎は株で儲けを出しており、その株での資金が、戦後復興の一助となった。

一九六一(昭和三六)年には私の祖父・堺弘と結婚し、三人の子供が生まれた。弟の好幸は、母の遠い親戚・池田実が創業したフランスベットで働くようになった。

バブル期、旅行が好きだった洋子は、弘が当てた旅行にほぼ全て代わりに行った。「はじめは知らない人ばかりで、嫌だなあと思うこともあったけれど、最後にはまた会おうねなんて結局言い合ってた」。韓国や中国、台湾、イギリス、フランス、カナダなど多くの国を巡った。

実母・千代乃は晩年、アルツハイマー型認知症で、牛乳を何回も飲もうとしたり、定期的に病院に来る幸次郎に向って「誰ですか?」と言ったりしていた。幸次郎は一九九九年に八九歳で、千代乃は二〇〇〇年に八五歳で亡くなった。

夫の弘が定年を迎え、その後は夫の食い扶持と国民年金だけでやりくりした。現在、荒江団地に住み、弘と生活をしている。八七歳になったが、団地の階段を優に上り下りし、耳は遠くなったがなお元気である。

おわりに

私は一つ、小さな責任を果たす事が出来たのではないかと、筆をおいて実感した。それは、戦争を手触りで感じることができる、最後の世代の記憶をこうして文字にし終えたということである。

他の体験記でも言及したと思うが、親戚の会で出てくる断片的な戦争の話が、こうして『戦後八〇年論集』に取り組むきっかけをくれたのだと思う。

戦後、日本はなぜ戦争に直接参加しなかったのか。それは体験者が筆を取り、記者が筆を取り、学生が立ち上がり、名もなき人が、「戦争は様々な形をとって、人生を巻き込んでくる」事を絶えず訴え続けてくれたおかげである。その列の末尾に私が与し、文章を通して戦争反対を訴えることが出来た事は、何よりも代えがたい財産であると思う。そして、この列が乱れることなく、私よりも後の世代が列に加わってくれることを願ってやまない。

二年ほどの断片的な取材を重ね、「やっぱり裕福だったんだな」と実感したのは、残された写真からだった。そこには、戦前のものとは思えないほど大量で、しかも画質の良い写真が残されていた。これまで多くのご家庭で古い写真を見せていただく機会があったが、戦前の写真は数が少なく、画質も悪い場合がほとんどであった。しかし、祖母の実家である高島家からは、質・量ともに際立った写真が見つかった。こんな形で、祖母がよく口にしていた「戦前まではとても裕福だったんだよ」という言葉の意味を実感することになるとは思わなかった。

また、祖母と接していると、生まれ持った上品さや言葉遣いを強く感じる。私の祖母であることを超え、そこに戦前のブルジョワジーの面影を見出すとともに、また歴史の生き証人でもあるのだと実感する。祖母の記憶を記録として残せたことを、何よりうれしく思う。

一方で、祖母が語った「みんな天皇陛下バンザイって言いながら、死んでいってね」という言葉の重みは、計り知れないものだった。当時をわずかでも実体験として知る人の口から語られる言葉は、そうでない人が語るものとは重さがまったく異なる。そうした取材の中で得た生々しい記憶を胸に秘め、これからの生活を送っていきたい。

最後になるが、ヒットした映画『この世界の片隅に』(片淵須直監督、二〇一六年)に、主人公・すずさんの姪で、五歳の晴美ちゃんという少女が出てくる。晴美ちゃんは空襲が終わり、すずさんと共に海辺を歩いている最中、不発弾に巻き込まれて命を落としてしまう。

この場面を想起するたび、私は歴史とは偶然の積み重ねであり、自分がこの世に生を受けたことが紙一重であることを実感する。もし、鳥栖空襲で投下された爆弾が長崎のように軌道を逸れていたなら、祖母は存在しなかった。久留米の時にもし機銃掃射を受けたら、不発弾に巻き込まれていたら──そうした「もしも」は無数に存在している。

その偶然の連なりの果てに、私は今ここにいる。だからこそ、私は単なる理念や教訓としてではなく、切実な緊張感をもって「戦争はいけない」と語ることが出来るのである。

参考文献

服部このみ「太宰治『斜陽』についての一考察──上流階級に関する報道との関係性」『金城学院大学大学院文学研究科論集』第十八号、二〇一二年。KJ00008152600.pdf二〇二五年一二月二二日最終閲覧。

服部このみ「太宰治『斜陽』論──階級設定の曖昧さについて」『金城日本語日本文化』第八十八号、二〇一二年。

長志殊絵「『防空』のジェンダー──戦前戦後における日本の空襲言説の変容と布置──」『ジェンダー史学』(一一)、二〇一五年。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/genderhistory/11/0/11_21/_pdf/-char/ja 二〇二五年一二月二三日最終閲覧。

渡邊勉「戦争と階層・格差・不平等」『学術の動向』二〇二二年。tits_27_12_22二〇二五年一二月二二日最終閲覧。

渡邊勉「アジア・太平洋戦争は、誰の生活を変化させたのか ──1995年 SSM 調査による階層帰属意識の分析──」『関西学院大学社会学部紀要』第一二九号、二〇一八年。https://www.jstage.jst.go.jp/article/genderhistory/11/0/11_21/_pdf/-char/ja二〇二五年一二月二二日最終閲覧。

[1] 小熊英二『生きて帰ってきた男──ある日本兵の戦争と戦後』

岩波書店、二〇一五年、三〇頁。

[2] 轟木一二三『鳥栖空襲』一九七五年、五四頁。

[3] 同書、五二頁。

[4] 国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」二〇二五年https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/P_Detail2025.asp?fname=T11-03.htm 二〇二五年一二月二三日最終閲覧。

コメントを残す