政策学部政策学科 堺 凌

まえがき

2020年4月16日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全国に緊急事態宣言が発令された。その後、重症化リスクの高い高齢者への感染を防ぐべく、医療機関や介護施設での面会が制限された。そのさなか、大正生まれの曽祖母が静かに逝去した。享年95。最後まで面会はかなわなかった。母が声をあげて泣く姿を、私は生まれて初めて目にした。「いつか、ひいおばあちゃんに戦争の話を聞こう」と思っていた私にとっても、その死は大きな衝撃であった。大学受験を経て一段落したのち、親族を中心に戦争体験を聞き取り、まとめたものが本稿の基礎となっている。

本稿は筆者の曽祖父・石橋忠幸(ただゆき)、その弟である孝幸(たかゆき)、幸夫(ゆきお)の3人を軸に、残された資料や息子・娘たちへの聞き取りからその戦争体験を文字として残す試みである。この手法は語り部なき時代を迎える私たちに「あの戦争とは何だったのか」を辿るための研究手法を提示するものでもある。従来、戦争が語られる際には「戦時下」の一点で語られることが多かった[i]。そのため、亡くなった彼らの戦争記録を参考にするだけでなく、まだ健在である子供たち(私たちから見れば祖父母世代)へ聞き取りを行い、これまで光が当たらなかった「兵士」の戦後史から補償問題まで、その構造を明らかにすることが本稿の目標である。

一方で、個人が経験し、語る視点には一定の偏りが生まれることに留意し、叙述を行った。彼らの体験を社会的文脈に位置づけてこそ、価値のある記録・論文になる。たとえば、第1章で取り上げる忠幸が従軍した日中戦争に関して、蒋介石というアクターを通して中国の視点を加え、錯綜する日本の国家戦略や、最前線の暴走と制御不能に陥った過程を浮き彫りにすることを試みている。また、取り上げた曽祖父・石橋忠幸は敗戦後、中国での抑留を経験した。この体験についても、シベリア抑留や南方抑留との比較を行い、依然、地域の枠を出ない抑留研究を統合している。この抑留における作業は本稿の特筆すべき点でもある。このように、残された資料や息子・娘たちの聞き取りを社会的背景に位置づけることで、有意義な歴史的叙述へと昇華させている。

第1章では、私の曽祖父である忠幸が残した従軍記録と、その娘・捷子さん(大伯母)、息子・哲郎さん(大伯父)・祖父・正久に対して行った聞き取りを紹介する。その中でいかに日本が泥沼の戦争へと陥ったかを示し、忠幸が参加した作戦が、中国側の「抗日」からどのように捉えられたか、双方の認識を照らし合わせて描いてゆく。

終戦後、忠幸は捕虜となり中国で半年抑留を経験した。この中国抑留についても、シベリア・モンゴル・南方抑留との比較を通じ、帰国時期や待遇の差が生じた背景にある、国際政治の動きを明らかにする。この作業こそ本稿での特筆すべき成果の1つである。

そして、忠幸は半年の抑留を経て、家庭に戻った。だが、弟の孝幸が公職追放され、その下の弟・幸夫も広島で被爆し大けがを負っていた。そのため、一家の貴重な稼ぎ手として別居をし、仕事に一層の努力をした。忠幸の戦後はその子供たちからの聞き取りによって補完し、元・兵士が過ごした「苦難の戦後」を明らかにする。

第2章では、資料に一番恵まれた次男・孝幸の従軍記録と、その息子・信幸さんへの聞き取りから、日本軍内部の暴力、日ソの戦力差を取り上げる。石橋家の皆さんなら孝幸さんが書かれた「戦車隊を経験して」を一度は目にするかと思われる。戦時下は「戦車隊を経験して」をベースに執筆を行ったが、ここでは新しく戦後の暮らしにも目を向け、公職追放が生んだ生活苦や、補償がなかなか行われなかった短期軍務従事者・抑留者の戦後も扱っていきたい。その中で補償を渋る司法・政府を問題として取り上げる。

第3章では、三男・幸夫の従軍記録をもとに、戦争末期の日本軍の姿と、被爆の記録を紹介する。聞き取り手の私からすると、相手は曽祖父の弟の子供さんで縁が遠く、情報収集がなかなか行えなかった。記録や証言が少ないため、これからの課題として位置付けたいと思う。

フランスの画家ポール・ゴーギャンの作品に「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」という絵がある。この家族史はいわば「我々はどこから来たのか」に答えるものでもあると思う。「どこから来たのか」を知る事は、自分が(我々が)「何者か」どうかを知る事にも繋がり、どこに行くのか、というより「どこに行くべきななのか」を考える端緒になる。本稿がその小さな礎になれば幸いである。

第1章 長男・忠幸──日中戦争、抑留、戦後

1.誕生から日中戦争、捕虜になるまで

石橋忠幸は、1912年1月1日、地域の水利委員や農業会役員を務めた父・初次と母・ツマの長男として、福岡県山門郡瀬高町東津留(現在のみやま市東津留)に生まれた。

石橋家は、代々東津留で藁工品を生業とし、初次の父・伊三次の代から藁工品の集荷・販売を行っていた。一方で、伊三次の兄・伊三郎は柳川藩から独占生産権を与えられていた瓦業を継続していた。現在も伊三郎の曽孫がその地に暮らしており、私が訪れた際には裏庭の小さな墓に案内していただいた。そこに眠るのが石橋重四六(?年―1712年?1717年?)である。重四六は柳川藩の家臣として東津留で渡し場の目付を務め、1637年に勃発した島原の乱に出兵した。旧暦12月29日に藩主から緊急招集を受け、正月の餅を搗く暇もなく、“おこわ”に“きな粉”をまぶしただけの食事を済ませ、家来とともに出陣したという(これにちなんで「ひやぞうさん」という風習が昔あったそうだが、今はもう無いそうだ)。

石橋家が福岡に土着したのは戦国末期で、将軍義輝の敵討ちのため諸国を行脚していた足利安芸守政信に従い、京都から大分を経て福岡の柳川に移ってきた。その際、政信が立花宗茂の庇護を受けて柳川に定着し(檀家である西方寺の始まり)、併せて石橋家も福岡に籍を構えることとなった。

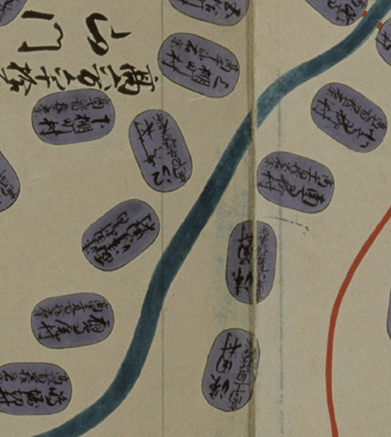

【図1】天保国絵図筑後国(1838年)。山門郡に目を向けると「津留村」と「西津留村」がある(右絵図。方位左絵図に準ずる)。

話を戻すと、忠幸は郷土校を卒業後、家業である藁工品の仕事を手伝っており、併せて地主であったため家計は順調であった。家には父と母、姉が1人、忠幸、弟が2人・妹が2人の8人家族であった。1931年、満州事変が勃発し、翌年には第一次上海事変が勃発。瀬高町からほど近い軍都・久留米は慌ただしくなり、忠幸はその様子をよく耳にしていた。

1933年1月、忠幸は現役兵として久留米第四十八連隊七中隊に入隊した。甲種合格であったことを父・初次は喜び、欄間を施した大きな家を建てた。甲種合格は徴兵検査者の30%程度[ii]で、「健康的な男子」の象徴であった。この連隊では射撃・銃剣格闘などの基本訓練を受け、除隊した。この間、同じ瀬高町に住む田中秀子と結婚し、1936年9月には第1子・英子が生まれた。この年は、日本で二・二六事件、中国で西安事件、ヨーロッパではスペイン内戦が勃発するなど、世界的に大きな事件が続き、戦争の機運が高まっていた年であった。

1937年7月7日深夜、盧溝橋付近で数発の弾丸が演習中の日本軍に向けて発射された。翌日、両軍の衝突はあったものの午前11時には停戦し、午後8時には中国第二九軍との間で現地協定が成立していた。しかし、これを好機と見た拡大派で、参謀本部第一部第三課長の武藤章は、関東軍二個師団・朝鮮軍一個師団・内地軍三師団の派遣を主張した。その背景には、強大な兵力をもって第2の満州国を樹立し、きたる総力戦に備えるというものであった。

一方、不拡大派であり、事実上の日本軍作戦責任者だった石原莞爾は「万里の長城を超えるな」と強く主張し、拡大に猛反対した。彼が満州事変を起こしたのも「将来は東洋代表の日本と、西洋代表のアメリカが戦うことになるから、そのために満州を後方供給地にしないといけない」という目的だったため、中国との全面戦争は回避せねばならず、逆に日米開戦の足手まといになると考えていた。しかし、拡大派の武藤は「あなたが満州事変でやったのと同じことをやっているだけですよ」と反論し、石原は言い返す事が出来なかった。

石原が満州事変を起こして陸軍中央に下剋上したのと同様、石原は拡大派の武藤に下剋上され、石原に止める大義名分もなく、昭和前期の軍の統制ガバナンスは崩壊していた。

7月26日、北京近郊の廊坊駅で軍事衝突が発生。同日、北京均衡の広安門でも日中両軍の衝突が発生した。29日には通州で日本居留民が大勢殺害され、盧溝橋での出火が中国北部に引火していった。

8月、ついに国際都市・上海で事件が起こる。海軍中尉大山勇夫を載せた車が市内西方の虹橋飛行場検問所を強行突破。運転手の斉藤要蔵一等水兵と共に、中国保安隊によって射殺された(大山事件)。大山事件を受け、不拡大派だった海軍大臣・米内光政が南京攻略を主張し、中央でも「全面戦争」の機運が高まり始めた。8月12日、海軍が陸軍に上海派兵を要請し、翌日には閣議で上海派兵が承認される。

8月13日朝、北支の小競り合いが上海で大きな火災旋風となった。国民党軍が日本海軍上海特別陸戦隊へ攻撃を開始し、第二次上海事変が勃発してしまう。8月15日、近衛内閣は「支那軍の暴戻膺懲、南京政府の反省を促す」と声明し、事実上の戦争宣言が出された。奇しくも、この8年後に玉音放送がなされる。第二次上海事変では、10倍の戦力を誇り、ドイツ軍に訓練された中国精鋭軍に日本軍は苦戦を強いられていた。

9月12日、忠幸は応召(おうしょう)を受け久留米第十八師団通信隊無線小隊に配属された。この応召は、苦戦する上海方面の救援が目的で、その兵力を補うものであった。【写真1】は応召2ヵ月前に撮られた家族写真で、生まれたばかりの娘・英子も写っている。忠幸は部隊で訓練を行い、支度を整えて秋色に染まる耳納山脈を何度も振り返り、日本を出発した。

11月5日夜、忠幸の部隊は霧がかかっていた杭州湾に戦気湛え上陸。背後を突かれた中国軍は総崩れになった。ここで上海居留民保護の名目は果たされたものの「暴支膺懲」の機運は収まらず、南京攻略に向けて日本軍は動き出した。部隊は朝に一城、夕に一陣を抜く快進撃を続け、金山・太平府・蕪湖を経て南京近郊の太平原まで迫った。この間に撮られたのが【写真2】である。快進撃の背景にあるのは、拡大派が、戦線が膠着し作戦中止になることを恐れ、部隊に進軍を急かしていたことが挙げられる。

【写真1】1937年7月22日撮影。左列・忠幸、妻の秀子、長女英子、中央・妹の幸子・右列・弟の孝幸・妹トイコとその息子テルオ。

【写真2】戦地で食事をとる忠幸(左)

南京近郊の太平原まで迫った際、忠幸の部隊は攻撃目標変更を命じられ、杭州攻略に向けて行軍を始めた。その間、南京が陥落。日本は、南京が陥落すれば国民政府は降伏すると考え、短期決戦的を主眼とした「殲滅作戦」を展開した。一方で国民政府は徹底抗戦でこれに応え、被害を最小限に抑えつつ分散遷都する「持久消耗戦」を展開した。日本に留学経験を持つ蒋介石並びに指導層は、日本が持久戦に持ちこたえられない事を熟知しており、それを見据えた作戦方針であった。

忠幸は、長時間にわたる移動と、はだかる険しい山々、そして追い打ちをかけるような冬で極限状態に陥った。部隊史には「倶利伽羅ノ合戦ヲ想起セシムル山嶽重畳地帯ノ作戦、五日間ニ互ル不眠不休ノ猛進、馬ハマズ人語ラズ」との記録が残されている。【写真3】杭州の途中に位置する安吉では、激しい敵の抵抗を受ける。無線通信部隊だった忠幸は連絡を行い、味方の空中補給を受けるも、着地前の荷の争奪をめぐり敵軍と想像を絶する激闘を繰り広げた。その後、孝豊、余抗を経て、部隊は12月26日に杭州を攻略・占領している。1938年5月、英子に続いて息子・義介が生まれ、面倒は秀子と父初次、母ツマが、家には弟2人と妹・幸子がいた。

【写真3】太平原から杭州まで進軍する様子

1938年10月、忠幸は、中国南部のバイアス湾に上陸。この作戦は広州から伸びる国際的な中国援助ルート(粤漢線)の切断が目的であった。

部隊が広東目指して行軍していた際には市内付近の白雲山で激しい戦闘を繰り広げた。3日間にわたる激戦の末、無線機を破壊。熾烈な銃撃戦を経て敵を撃退し、九死に一生を得た。10月21日には沙河城を攻略し、戦車を先頭に市街地へ突入、忠幸は城頭に日章旗を掲げた。10月27日には、忠幸の部隊に続いた別動隊が武漢を占領。しかし、作戦の眼目であった中国野戦部隊の包囲・殲滅に失敗した。

1939年12月から1940年1月まで、忠幸は翁英(おうえい)作戦に参加。広東北部に残る中国軍を壊滅させるため、韶関への攻略に向けて進軍し、残る中国軍を敗走させた。この間、弟の孝幸が徴兵で満州に渡ることが決まり「軍人勅諭を覚えておけ」と郵便を出した。

1940年4月、忠幸は叙勲六等瑞宝章・叙勲功七級金鵄勲章・叙勲七等青色桐葉章を授与される。同年11月、戦闘を終え日本へ帰国。【写真6】は、戦争中肌身離さず持っていた家族写真。大伯父の家で見せて頂いた回想録にはこう綴られている。

出征以来、度重なる戦場の厳しい風雪に耐え死生の間に年輪を重ね、苦難や危険に処して動じない身の構えを体得した。師団全戦力の戦闘展開の勇壮に一驚したが、その直後野戦病院前に並んだ戦傷の夥しい担架の列に再び唖然としたり、錯誤と混乱が茶飯事と称される戦闘に於いて自ら大事な暗号書を納封した図のうを落として狼狽するなど生々しい思い出を秘め、同年十五年十一月召集解除となり凱旋した。

【写真4】戦地で携帯していた家族写真。写真の折り目は、戦地で写真とお金を折り曲げてポケットに入れていたから付いたもの。私の大伯母である捷子さんが忠幸の妹・幸子さんから貰ったものを焼きまわし、それを祖父に送っていただいたもの。時計回りに忠幸・タツエ・孝幸・トイコ・幸夫・初次・幸子・ツマ。後ろに写る家は現在も残る。

忠幸が帰国からひと段落ついていた頃、日本は仏印進駐を行い、アメリカとの関係が悪化。ノモンハンでの敗退を受けて日ソ中立条約が締結、日本は南進を選択した。世論に押し切られる形で日米は決裂し、太平洋戦争が始まった。日米開戦を待ち望んだ蒋介石の日記にはこう綴られている。「抗戦四年半以来に最大の効果であり、また唯一の目的であった」その3日前の日記にも「近年来、精神は最高に愉快である」と記しており、日米開戦は悲願の一報であった。日本の第二次世界大戦参戦は、日本にとっても、中国にとっても、日中戦争が「二国間戦争」から「世界戦争」の一部に組み込まれた瞬間であった。太平洋戦争は現在の日本にとって象徴的な戦争になっているが、実態は、盧溝橋事件から4年間戦争し続けた延長線上に位置づけられると言ってよい。

奇しくも、日本の二次大戦参戦は中国の国際的地位を飛躍的に向上させた。1942年、中国は連合国共同宣言に署名し「四大国」としての地位についた。この署名が戦後の国際連合で五大国の一角を占める要因になった事は言うまでもない。一方で、中国が同時に目指した「領土の統一」は米英ソとの軋轢を生むきっかけになった。帝国の版図を維持したい英国との軋轢は特に深刻で、戦後、国民党にとって大きな逆風になる。大国としての地位と、植民地支配を受け続ける狭間で、中国は特異な立場であった。

1944年8月、忠幸は応召で再び中国へ渡った。直前に3人目の娘が生まれ、戦勝祈願を込め「捷子」と名付けた。同時期、弟の孝幸は小倉陸軍造兵廠で兵器の生産に携わり、一番下の弟・幸夫も徴兵され広島の通信隊にいた。1945年8月6日、幸夫は原爆の烈火に焼かれ大けがを負っていた。母・ツマはその知らせを聞いて幸夫を広島から家まで担いで看病していた。9日、2発目の原爆投下目標は孝幸の働く小倉陸軍造兵廠だったが、雲が厚かったため爆撃機は長崎に舵を切った。1945年8月15日、忠幸は南支九龍飛行場で警備中、敗戦を知った。

2.中国に抑留された日本人

1945年8月15日、日本国民に向けて発出された玉音放送は有名だが、同日、蒋介石によって行われた「以徳報怨」演説を知る人は少ないだろう。ここから約半年、忠幸は捕虜となり、中国で抑留を経験した。この節では初めに中国での抑留を解明し、研究が進むシベリアやモンゴル、南方抑留との比較を通して、中国抑留についての立ち位置を検討したい。

日本の敗戦時、中国全土には約280万人の将兵・民間人が取り残され(満州も含む)、この問題は日本をはじめ関係各国の大きな課題となった。蒋介石は、中国での国民党支配を維持し、戦後の日中関係を安定させるため、日本軍・民間人の早期帰還を方針として打ち出した。その背景には、長年の悲願であった「統一中国」を実現するにあたり、日本の影響力を徹底的に排除する狙いがあった。また、復員船を多数供与したアメリカも「中国からの日本の影響力排除」という点で利害が一致し、米中合同による復員事業が進められた。その一方で、捕虜となった日本兵の多くは復員まで労働に従事させられた。ただし、中国から復員した全邦人のうち、どの程度が抑留下にあったのかを示す統計は確認できない。ただ、将兵は基本捕虜として収容されたものと推測されるため、総数280万人のうち、大陸に居た100万人前後の日本将兵が抑留下(捕虜生活)に置かれたということになる。この数はシベリアの60万人や南方の80万人を凌ぐ数字である。しかし、北支からソ連軍経由でシベリアに連行された可能性も否定できないため100万人よりやや下方修正されるかもしれない。また、山東省付近で国民党軍と共に共産党と戦った部隊や、共産党に「留用」された邦人も存在し、国共内戦に巻き込まれた日本人は両陣営合わせて2、3万人いると推定されている[iii]。

忠幸の抑留時代の記録は残っていないため、同じ広東地区で警備中に敗戦を迎えた長崎県出身の宮崎佐十と、佐賀県出身の丸山菊夫、そして仏印の高級参謀だった岩國大佐の日記から忠幸の中国での抑留がどのようなものだったか探っていきたい。

宮崎は1921年、長崎県有明町に生まれ、広東地区の警備に当たっていた際に敗戦を知った人物である。

9月2日現地では停戦協定が締結され、兵器はすべて放棄させられ、中国軍の俘虜になってしまいました。途端食物も変わりました。今まで食事に困ることはありませんでしたが、栗がゆに変わり、腹も空き腹になるし、立場が全く変わってしまいました。俘虜としての仕事は川の護岸工事・作業でした。「勝てば官軍、負ければ賊軍」という言葉を今更ながら思い知らされました。支那大陸から南方へと、勝った勝ったで戦線を拡げ、負けた戦争は知らされていなかっただけに、必勝を信じていたのに、いまは中国兵から作業を強いられるのが残念でなりませんでした。労働は無理な仕事ではありませんでしたが、無念でなりませんでした。あんなに訓練に張り切っていたのに、何と哀れな毎日の生活であろうか、戦争に負けた者の惨めさをしみじみと感じました。それと同時に内地の人達はどうしているのであろうか、果たして日本に帰ることができるだろうかと、お互いの話題はそのことばかりでした。故郷に残してきた家族の安否、旗を振って送ってくれた人達のことを思い浮かべながら涙がホロホロ流れました。日本はどうなるのか、仕事をしながら頭から去ることはありませんでした。死ぬ覚悟で出てきたものの、1日たりとも故郷のことは忘れられませんでした。[iv]

佐賀県出身の丸山菊夫は、主に南支方面で従軍。門司を出発した輸送船が米潜水艦に撃沈され、漂流した体験もしている。その後は香港から澳頭港という場所に移動してきた際、敗戦を迎えた。

私たちが敗戦を知ったのは昭和20年10月末であった。それまでは、敗色の影は忍び寄っていたが、我が「鐘馗兵団」はまだ十分な戦力を保持し、勝ち戦を進め、敗戦後も戦争継続を主張したが、南支派遣軍司令部の説明に応じ停戦した。武装解除後は、羊額の集中営に入り、捕虜生活を余儀なくされた。収容所ではすし詰の雑居房で空腹に悩まされ、やるせない気持ちだった。

日常は道路清掃の傍ら自活のための農作業に従事していたが、突如、河川堤防構築を指令された。広東周辺は毎年のように水害に遭い、人命および農作物に被害があるためこれを補強するものであった。作業現場の住民たちは、我々に「日本鬼」とか「戦争犯罪人」といつて投石や生唾を浴びせて作業を妨害した。作業は土砂運搬や腰まで水につかっての重労働で、日々ノルマを課し達成できないときは、作業時間延長や主食の減配等の措置がとられた。これに対し我々は敗戦国民として罪の償いをさせられているのだと思った。いよいよ堤防が完成した。自慢できるほど立派なものであった。住民たちもこれを見て喜び、我々が引き揚げるときは、手を振って別れた。

戦争が終わると住民たちの日本軍に対する戦争責任の糾弾が始まった。満州事変以来続いた戦争の物的・精神的苦痛に対する代償であった。これが過熱して暴動化することを懸念した蒋介石総統は「既往をとがめず徳を以て怨に報よ」と自重を促した。広東地方は抗日思想が強烈で、しかも支那側接収司令官が広東省出身の張将軍(張発奎)であった。張将軍もこの住民感情を無視できず、遂に南支派遣軍司令部田中久一中将をはじめ将官6名を含む48名が戦争犯罪人として処刑された。

屈辱の年が改まって翌21年になると、我が南支派遣軍は待望の復員輸送が始まった。早くても10年はかかると覚悟していたので、この喜びは大きかった。我々は強制労働作業を終え現場から2日かかって乗船場所に集結した。日章旗を船尾にひるがえし迎えに来たのはアメリカ軍の上陸用舟艇を改造したリバディー型輸送船だった。支那官憲の戦犯追及の手は復員船まで及び、厳しい検疫を受けた。だがこの摘発は顔が似ていたり、苗字が共通していれば、文句なしに捕まえるといういい加減なものである。身に覚えがないのに、彼らは勝者の奢りから敗者を裁くという執念みたいなものがあった。タラップを駆け登って船室に雪崩れ込もうとしている。このとき埠頭で、復員船の出港状況を見ていた師団長近藤新八中将は、これ以上戦犯容疑者を出すまいと「戦犯はこの近藤だけだ」と昇降口で双手を上げて立ち塞がった。

将軍の手を払いのけ、強行に容疑者を連行しようと意気込む彼らとの論争は、ついに乱闘となり、彼らの銃剣でこづかれ、叩かれ閣下はひるむことなく毅然として、復員船を出航させた。この状況を船室から目の当たりに見ていた我々は将軍の部下を思う態度に胸がつまる思いがした。それまで「部下の帰国を見届けるまでは」と戦犯としての逮捕を強硬に拒否していた将軍は、その後出頭して処刑されたそうである。処刑の日、支那側憲兵隊が目隠しをすると、これを断り泰然として刑を受けた。最後に残した言葉が「これで部下に面目が立つ」であったとか。近代まれに見る武将の姿を私はいつまでも忘れない。[v]

岩國大佐は仏印における高級参謀であり、彼の日記には大戦末期から戦後にかけての仏印の情勢や日本軍の状況が詳細に記されている。本稿で引用する部分は、東京外国語大学教授・菊池陽子氏の尽力によって電子書籍化された資料に拠っている。その中には、中国における日本軍の様子についても記録が残されている。

広東から飛行連絡があった。張発圭と云ふのが広東方面の支那軍司令官だ。仲々頑固で対日感情も悪いらしい。外出する日本軍人は俘虜の俘の字を腕章としも階級章も外さしめられる。

掃除人夫として数百名の使役兵を毎日広東の警察に出す。此の兵士等に対し広東市民は故意にバナナの皮を投げたり塵を目の前でこれ見よがしに捨てたりする。参謀等は支那軍の参謀と面接することが出来ない。凡て垣根越の命令書で事を指令する。軍司令官以下鉄条網を張り運らされた建物の中で支那軍歩哨の監視中に生活してる。之に反しアモイ方面の余漢謀将軍の日本軍に対する態度は良好で凡そ友好的である。日本は戦争に負けたのでない。吾等は唯日本軍より武器を接収するのみであると云ってゐる。支那軍もピンからキリ迄ある事をよく悟らなければならない。

当方面に来てゐる第六十軍長、万中将などは子と土官学校の教練班を共にしたる人なるが頗る友好的だ。蒋委員長は日本を兄弟と思へと云われて居るが、米国の干渉に会ひ思ふに委せぬ点あるを諒とせられたいと云ふ挨拶だ。何処の国でも人間は玉石混済だ。併し支那程甚しい処はなからう。[vi]

このように中国の抑留は管轄した将軍や地域によって様相はさまざまで、管轄した将軍の思想信条に依るところが大きかったことが推測される。忠幸はシベリア抑留のような過酷な労働下にあったという訳ではなさそうだが、道路整備や農作業のような労働に従事させられていたと推測される。

1946年5月までに中国から復員した邦人はのべ166万3860人に達し、全体の8割が敗戦から1年以内に帰国を果たした[vii]。(しかし、これは加藤陽子が算出する総数を岡村寧次大将の発言や、中国側が見積もった200万人前後を基に計算しており、厚労省『引き上げと援護三十年の歩み』記載の、総数280万と計算した場合、59%になることは一応触れておく。一方、その280万のうち、シベリア抑留として連行された者もいるため不明な点も多い)。忠幸も同年5月に復員し、早い段階で祖国の地を踏んだ。中国が「統一中国」の実現や食糧難への対応、日本の影響力排除を目的に早期移送を方針としたため、中国における抑留は地域に比べ短期間にとどまった。その結果、シベリア・モンゴル・南方地域と比べると研究上の優先度は低く扱われがちであったと推測される。さらに、中国残留孤児といった別の問題に世間の関心が集中したことも背景にある。なお、中国抑留に関する先行研究が乏しいのは、中国側が公開する史料が少ないことに加え、研究の関心が「抑留」よりも大規模移送を可能にした「復員」の側面に集まってきたためである。

3.シベリア・モンゴル・南方との比較

国民政府は「統一中国」の方針のもと、後ろ盾であるアメリカと協議を重ね、日本人の早期復員を実現させた。また、東北部で勢力を拡大していた共産党に対抗するため、日本人抑留者への扱いは他のシベリアやモンゴル、南方地域に比べれば比較的穏やかであり、帰国のボリュームゾーンも1946年と早期であった。

一方、シベリア・モンゴル抑留は「賠償労働」の性格が強く、約57万5千人がシベリアからウクライナまで広範囲に留め置かれ、約10%の5万5千人が死亡した。その9割を兵が占める。収容所(ラーゲリ)では、旧日本軍の階級差別や古兵による暴力が横行し、とくに兵の死亡率が高かった。帰国の中心は1947年から49年にかけてであったが、最終的に1956年まで復員が続き、どの地域よりも長期に及んだ。さらに、帰国後も抑留経験者は「アカ」などと揶揄され、職業上の差別を受けることも少なくなかった。

イギリス管轄下の南方(ビルマ・タイ・マレー・シンガポール・蘭印・仏印方面)では、南方軍総司令官・寺内寿一による迅速な武装解除により、多数が早期に復員した。敗戦後、南方では約80万人が抑留されたが、1946年9月までに60万人(全体の76%)が帰国を果たした。残る13万2千人(全体の24%)は「戦後復興」の名の下で労働に従事させられ、現地の食糧増産や建設事業に動員されたが、彼らも1948年までに帰国している。

オランダは1946年、再植民地化を目的に蘭印へ進駐し、イギリスから管轄権を引き継いだ。その際、蘭印にいた約1万3千人を残留させ、「戦後復興」に従事させた。オランダはインドネシア独立戦争への対応に追われ、現地独立軍と日本軍の合流を避けつつ、日本に厳しい態度をとった。復讐の色合いも強く、抑留環境は過酷であった。BC級戦犯裁判では、連合国7か国中、裁判件数で米・英に次ぐ3位、逮捕者数は米に次ぐ2位、死刑者数は236名で最多だった。もっとも、イギリスやオランダも次第にアメリカの圧力を受け、最終的には1948年に復員を完了している。

オーストラリアの管轄下に置かれた東部ニューギニアや豪州北部では、戦傷者や病人が多く、早期復員が実現した。

フィリピンでもマッカーサーの方針により早期復員が行われ、米軍による物資供給や待遇に感激した将兵も多かった。しかし、現地住民の憎悪は根強く、前線で日本軍と戦った米軍兵士の反発も大きかった。また、米軍はフィリピンでの戦犯起訴に力を注ぎ、マッカーサーは山下奉文・本間雅晴の処刑を急いだ。一方で、アメリカはポツダム宣言やジュネーブ条約など国際法を重視し、多くの将兵は比較的早期に帰国できた。さらに、冷戦の進展に伴い、日本将兵の早期復員は、ソ連の非人道的措置を批判する一種の外交カードとなった。

このように、日本軍・民間人の復員は、アメリカと日本政府による要請を背景に進められた。中国国民党政府も、将来の国共内戦を見据えた「統一中国」政策の一環として、日本将兵の早期復員を実施した。その一方で、ソ連やイギリス、オランダは「戦後復興」を名目に過酷な労働を課し、とくにソ連・モンゴル地域では苛烈を極めた。さらに、イギリスやオランダの一部には、日本軍による捕虜虐待を経験し、日本に強い憎しみを抱いた人々もいた。しかし、最終的にはアメリカの圧力の下、両国も方針を転換し、1948年に全員が復員を果たしたのである。

4.戦後復興と暮らし

1946年5月、忠幸は山口県仙崎港に復員した。戦争について「一度負けた方がよかったかもしれん」と家族に漏らしていた。戦後は農地改革で傾いた家を建て直すべく、老いた父や、公職追放された孝幸、被爆した幸夫たちと別居し、白紙からスタートした。家には自由に動ける男手が忠幸だけしかいなかった。孝幸は解除まで公職につけなかった。石橋家は戦前、地主として一定の収入があったが、農地改革でその収入すら無くなってしまう。忠幸は家業であった藁工品を中心にその販売業務に執念した。

敗戦直後、全国各地で失業者が街にあふれていた。否応が無しに就労できる農家よりも、元・雇用者が失業者として街を放浪した。1946年の失業率は5.4%であったが、他にも働く意思がありながらも1カ月に7日程度しか就労機会がない者などの「拡大失業者」も存在し、彼らを含めると全体の10%までに膨らんでいた。

【写真5】1948年ごろ撮影。復員したのちの写真。秀子に抱かれているのが哲郎。私の祖父である正久はまだ生まれていない。

1947年、弟・孝幸が結婚し、同年に兄・哲郎が生まれた。1951年には私の祖父が生まれた。同時期、まとまったお金が用意できたため国鉄渡瀬駅の前に家を建てた。

1953年、矢部川にかかっていた木造の津留橋が大洪水で流出し、石橋家元来の渡しが復活した。その時の渡し守は「シッちゃん」という人だった。しかし、五年後の1958年にコンクリート造りの津留橋が開通し、約200年に渡った石橋家の渡しに幕を閉じた。

1960年、父・初次が82歳で生涯を閉じた。当時の平均寿命が男性65.32歳だったことを踏まえると大往生である。東京オリンピックが開催された年でもある1964年、長年連れ添った妻の秀子が49歳の若さで亡くなってしまった。秀子は常に子供たちを大事にし、育て上げた。ある時、息子で、祖父の兄・幸敏が泣いていた。忠幸は「うるさいから黙らせろ」と漏らしたが「自分の子供に向かってなんてことを!」と怒鳴りつけた。戦争に行き、オーラをまとっていたという忠幸も怖気づいてしまうほどの逞しい一面があった。1973年には、被爆した息子(幸夫)を広島から担いで帰ってきた母・ツマも88歳で病死してしまった。

一方で、忠幸の長女・英子の第一子で、初孫の正広が東京大学に合格した。英子自身も「進学したい」と夜遅くまで勉強していたが、父である忠幸から「早く寝なさい」と常に電気を消されていたそうで、それゆえに息子の東京大学合格は悲願だった。その際、忠幸も一緒に孫の合格を喜び、英子の夫・田中益成さんは当時の事を私に語ってくれた。「あの石橋忠幸が喜んでくれたんだ」と誇らしげに笑っていた。同時期、忠幸は「南みと」という人物と再婚した。忠幸の17個下の女性で、祖父の兄妹からは「育ての親」として受け入れられた。

また、当時家ではヤギを飼っていた。私の祖父がそのヤギの乳を搾る際、ヤギはあたふたしていたそうだが、忠幸がやってくるなりびしっと硬直していたようである。また、祖父は忠幸を父として「父に呼ばれる時はとても怖くて、常にびくびくしていた。父になるべく呼ばれないようにしていた。怖かった」と述べている。

忠幸は1981年に69歳で亡くなり、人生で7人の子供に恵まれ、孫は16人にもなった。同年、家業は改めて石橋物産株式会社として法人登記された。再婚相手の南みとは、忠幸が亡くなると実家に戻り、その後は別の男性と結婚したそうだ。しかし、その後も祖父に手紙を送るなど、マメで優しい人だったそうだ。忠幸が亡くなった後、長男・義介が高田町濃施の家を継ぎ、私たち親戚が集まっていた。余談だが、母の従兄弟で、義介の次男・浩文さんが、忠幸の授与された金鵄勲章を持って遊んでいた際、父・義介は激怒し何度も殴ったそうだ。「金鵄勲章で遊ぶとは何事だ」と言い、それほど授与された金鵄勲章は誇り高いもので、大切に保管されている。私も幼いころ義介さんの自宅へ何度も行っていたが、2011年にその義介が73歳で亡くなり、親戚で集まる機会も少なくなってしまった。現在、会社は藁工品ではなく介護業を中心に地域を支え続けている。

第2章 次男・孝幸「戦車隊を経験して」

1.誕生から徴兵・終戦まで

孝幸は1919年3月8日に初次とツマの次男として生まれる。1931年、柳川藩の藩校にルーツを持つ名門・旧制中学伝習館に進学。当時の旧制中学への進学率は約7%で、成績優秀でかつ金銭に余裕のある家庭の子でなければ進学が難しかった。都市部では急激に進学率が伸びていたが、瀬高町のような小都市(農村部、とも言ってよい)ではまだまだ珍しかった。1932年12月、皇太子(現・上皇陛下)誕生で全国が沸き、伝習館でも「皇太子殿下御降誕奉祝式」が挙行され、修学旅行は満州国という国策随行の時代であったが、比較的平和だったようだ[viii]。

【写真6】1935年撮影。旧制・伝習館の防火訓練の様子。(福岡県立伝習館高校『創立百七十周年県立移管百周年記念誌』より抜粋)

伝習館に通う傍ら、家業である藁工品の手伝いをし、従業員は20人弱いた。兄の忠幸が応召で中国に渡り、家には父と母、兄嫁(秀子)とその子供(英子・義介)に弟(幸夫)と妹(幸子)の8人で生活していた。

1939年、孝幸は徴兵検査で甲種合格になり「小柄だったため戦車兵に選ばれたのだろう」と回想している。甲種合格だったことを孝幸は喜び、胸を張って家に帰った。男手が無くなり留守が心配になることも忘れ、意気揚々、滅死奉公に燃え、大義に殉ずる喜びに浸っていた。出征中で大陸にいた忠幸から「軍人勅諭を覚えておけ」と便りが来たため一生懸命覚えたそうだ。そのうち入営令達書が届き、1940年3月4日、満州の第五七三部隊戦車第五連隊入隊のため広島を目指して出発。村の氏神に神事と出征の決意を述べ、駅(瀬高駅)まで「祝入営祝出征」ののぼり旗と軍歌の合唱で見送られた。駅に着くと、各集落の「よそに負けるな」の合唱でひしめき合った。3月5日から7日まで、広島城の練兵場で手続きや部隊編成が行われ、その間は旅館に泊まった。その時着た軍服はブカブカだった。結果から言うと、孝幸はこの軍服を10年着ることになる。8日、沿道の歓喜と旗の波に揉まれながら、行進して宇品港まで向かう。その際、見送りのため来ていた親(父・初次と母・ツマ)が並んで港まで見送った。孝幸の手記から抜粋する。

九日、輸送船に乗り、宇品から瀬戸内海を関門海峡に向かったところ、霧が深く一時停泊、立ち住生。一晩中銅羅や汽笛が鳴り響き、朝ようやく霧が晴れたので見渡せば、ちょうどゴマを振り撒いたように船がいっぱいなのにビックリしました。ようやく船が動きだして日本を船出、しばらく山陰の山々を右手に見ながら航行、やがて左に舵を取り日本海を北に進む。初めて見る海の広さ、波の大きさ、見渡すかぎり水、水、水、本当に地球が丸いと知りました。

朝、船員さんが「今日は荒れるよ」と言った通り大変な荒れよう。今日は三月十日の陸軍記念日で、尾頭つきに祝酒が出ましたが、船酔いでせっかくの御馳走も見ているだけ、横になるとゴロゴロ、縦になってもスーズーと滑ります。始末に閉口して小用で甲板に上れば揺れて動けず、寝ながらイルカの群れが船と並んで泳ぐ姿を珍しく見ていました。

十一日、朝鮮北端の羅津港(現在の北朝鮮羅先特別市)に上陸、一本の木もない荒涼たる山野の眺めに驚き、支給された氷の張った弁当が歯にしみました。愛国婦人会の出迎えを受け、頂いた小さなリンゴの美味にビックリしました。夜中列車の窓を閉めて鮮満国境を通過しました。

十二日、零下十余度の満州牡丹江省・寧安県愛河の満州第五七三部隊戦車第五連隊着、第一中隊第一班に配属されました。[ix]

この配属された戦車第五連隊は1937年8月に編成され、翌年に牡丹江省愛河に移駐、1939年のノモンハン事件に参加した部隊である。配属の翌日である13日に入隊式が行われ、遺髪と爪を切り遺書を書いた。ノモンハン事件の翌年であり、いつでも出動できるようにと張りつめた情勢だった。

【図2】満州牡丹江省の位置関係図。現在は中華人民共和国黒竜江省牡丹江市に位置する。

この部隊にもノモンハンの生き残りがおり、内務班はとても厳しくピンと張り切っていた。ビンタはもちろん、私的制裁が絶えず、当時の営内の様子を知ることが出来る。一方、相対するソ連軍は私的制裁の根絶が徹底されていた。内部での監視文化こそあったが、シベリア抑留を経験した多くの兵士はこの点で「ソ連軍の方がよほどマシだ」と残すほどであった。

内務は二、三年兵が約半分いて、ノモンハンの生き残りですから気合が入っていて、少しでもマゴマゴするとすぐビンタが飛んできました。班付下土官が長の他に十人もいて、飯上げの時は何回も下士官室を往復せねばならず、腰を下ろしてゆっくり飯を食う暇がなく、ようやく食べられる時には残りの食事も少なくなっていて、空腹を抱えて演習整列に駆け出すことは常時でした。(中略)古兵のシゴキはけた外れで、例えば軍靴の手入れでも紐を通す鳩目の回りをつまようじで擦り、先に付いた黒いゴミを種にビンタをする。また小銃の床尾板と木部の境の隙間につまようじを入れて擦る、先についたゴミを初年兵の目の前に示して叩くなど、それは並外れのシゴキでした。[x]

このように古参兵が初年兵に暴力をふるったり、横柄な態度をとることで、入隊して間もない兵士が結核にかかったり、自殺するケースが相次いだ。当時の結核は治療法が安静にするほどしかなく、罹ったら隔離され、亡くなるケースが多かった。こうした背景にも関わらず、営内暴力はどの部隊で横行していた。また、資料にも見られるが、古参兵に配慮して十分に食事がとれない・急いで食事を済ませることによる咀嚼不足が初年兵の栄養不足に繋がっていた。こうした日本軍内の暴力は、シベリア抑留の死亡者の9割が一般兵であることにも繋がる。そんな過酷な営内で過ごしていた孝幸のモットーが「鶏口となるも牛後となるなかれ」であった。そのエピソードとして、大声で下士官室に出入りしており、その姿勢は下士官の間で好評だった。愛知県西枇杷島町(にしびわじまちょう)出身の渡辺昌幸上等兵には仲良くしてもらい、極寒の中では洗濯物がすぐ凍ってしまうため炊事場から「石橋、これで洗え」とお湯を届けてもらうなど親切にして頂いたそうだ。

一方、訓練で苦労したのは自動車の運転で、半数が経験者の中、寝床で手足の動かし方を練習し、演習では架台を使って練習に励んだ。孝幸は旧制伝習館を卒業しており、幹部の任用を進めていた時代背景もあり同年8月1日に幹部候補生に任じられ、3カ月の下士官教育を受けた。

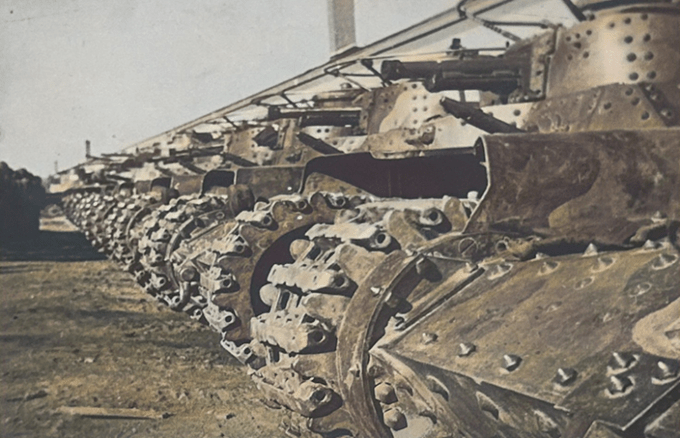

いよいよ幹候教育が始まり、三カ月の戦車隊下士官教育です。実際に戦車に乗っての訓練の始まりです。九七式中戦車は日本軍の中核戦車で、重量十六トン、五七ミリ戦車砲、七・七ミリ重機二丁、時速四〇キロ、乗員は車長、砲手、操縦手、通手の四人で、携帯武器は拳銃です。ソ連のBT戦車と比較すると速度六〇キロ対四〇キロ、砲の射程一キロ対六〇〇メートル、スピード六〇キロ対三八キロ、砲の貫通力が劣ると共に装甲の厚さが致命的でしたが、接近戦に持ち込めば勝算ありとのことでした。ソ連はキャタピラーが外れても車輪で走れるそうです。九七戦車は履帯が切れたらお手上げ。湿地帯で腹が擦ったら駄目、草の色が濃い所は湿地帯のシグナルでした。戦車隊は外目には花形ですが実際は大変な苦労でした。まず訓練後の手入れは四人で、エンジンの給油から手入れ、砲と機関銃の分解掃除、キャタピラーの掃除、点検、修理など、やることは山ほどありました。翌日の演習に備えての冬季の暖気運転は夜通しの作業になり、夏季は車内の熱気に目がくらむばかりです。歩兵と比較すると行軍の時は楽だが、あとは苦労ばかり、夜就寝は最後になります。手袋は夏は鉄部が焼けるように熱く、冬は素手で触るとピタッと吸い付かれますので手袋は離せません。キャタピラーの一コマは小兵の私では持ち上げるのがやっとでした。

戦車の操縦は、車長の足による指図に従ってやるのですが、わずか一・五ミリ程ののぞき窓から見るだけなので進路を探るのが大変でした。

戦車隊は四両で一小隊編成、三小隊十二両が一中隊ですが、段列といって補給がトラックで随伴します。食糧、弾薬、炊事、修理、衛生などを担当します。

日本の戦車は歩兵との協同作戦が主眼ですが、ソ連は機甲軍団の中の戦車ですから用法が違います。砲にしても日本は榴弾(敵の随伴歩兵が目標)ですから貫通力が弱い。ノモンハンの戦訓は、参謀本部では生かされていないのが教育の端々に表われていました。[xi]

この例を取っても、様々な部隊史を参照しても、ノモンハン事件で明るみになった火力能力の向上・機動力の向上・兵器の近代化などの教訓は生かされないままで、精神論に依拠したものが多かった。孝幸は同年、甲種幹部候補生に任じられ伍長になったのち、公主嶺戦車学校に分遣され、本格的な下級将校教育を受けた。公主嶺は、満州国の首都であった新京(現長春市)から南に列車で40分ほどの地域で、訓練場は戦車から射撃した砲弾が訓練場外に出ないというほど広さがあったという。[xii]

学校の内務は学生だけの内務でした。教官にはノモンハン生き残りの人もいましたが、あまり戦場体験、いわゆる戦訓を言わず、教育総監部製の教範に頼る事が多く、従来の歩戦協同の思想から抜け切れていませんでした。

メンツ優先の神がかりの天祐神助があるものかと痛感しました。教育中に「野砲の位置如何」との問題が出されましたが、戦車隊の下級将校には余り必要のない問題だなあと思いました。

戦車の正面装甲の厚みは二十五ミリですから、米ソの五十ミリには歯が立たないのが分かっていながら、終戦まで改良がなされなかったのは国力の差なのでしょう。[xiii]

1941年7月29日に公主嶺戦車学校を卒業し、同年11月には少尉に任官。原隊復帰し、翌1942年10月には連隊長に閑院宮春仁殿下が着任した。その間、皇族を長に頂き、光栄の極みと感動で一層気を引き締め、部隊の第三小隊長として軍務にあたった。その間、「マレーの虎」として有名な山下奉文将軍に接する機会を得ている。

【写真7】満州にある公主嶺戦車学校を卒業し、同年11月に少尉任官した際の孝幸。

【写真8】戦車第五連隊に着任した閑院宮春仁殿下(中央)

【写真9】捷子さんが孝幸さんから貰い、それを私が頂いたもの。九七式中戦車が並ぶ。

同年11月、千葉戦車学校に教育学生として分遣され、久しぶりに内地の土を踏むこととなった。この学校では戦車の構造についての専門的な学習で、分解修理法が中心だったようである。3ヵ月間の学習を経て満州の愛河に帰り、原隊では修理小隊長として旋盤溶接等の指導教育に当たった。しかし、戦局はガダルカナルからの撤退、アッツ島の玉砕と日本の後退が続いており「南方行きが近づいてくるのを覚悟してました」とある。

孝幸が後聞するところによると、所属していた戦車第五連隊は優秀部隊としてサイパン防衛のため南方派遣が検討されていた。しかし、宮様を前線に出すわけにはいかぬとのことで、同じく満州に駐屯していた戦車第九連隊が代わりに派遣された。しかし、この戦車第九連隊は1944年7月、サイパンで玉砕した。物量に勝る米軍に対して激しく抵抗したものの、最後は戦車一両を残して壊滅。1943~44年になると、南方での撤退が相次ぎ、戦力さえ不足する日本は満州から南方へと戦力を移転させていた。その当時の情勢を孝幸が捉えている様子が見て取れる。しかし、この南方への引き抜きが満州を守る戦力の低下につながり、後々のソ連侵攻で大きな犠牲を生むことになる。

先述したサイパン陥落により東条内閣は総辞職。日本が追い詰められる中、孝幸は1944年1月に陸軍兵器行政本部付となり、小倉陸軍造兵廠付となった。ここでは作業課に所属し、生産や資材確保に当たっていた。元居た戦車第五連隊も本土防衛のため栃木県金丸原に移転し、6月には埼玉県に移動している。1945年8月9日、原子爆弾「ファットマン」を載せた戦略爆撃機B-29「ボックスカー」が目標の小倉陸軍造兵廠を目指して飛来する。しかし、前日の八幡空襲による煙で視界不良、長崎に目標変更となった。そして8月15日、玉音放送を聞き敗戦を知った。

2.敗戦から戦後処理、公職追放

終戦後の孝幸は、小倉陸軍造兵廠にあった機密文書を廃棄する任務を請け負っていた。

八月一五日、廠長大幸中将から呼ばれ、大本営からの秘命令で所管の物資を速やかに県に払下げよとのこと。そして「命令伝達は、将校で運転できる者で、伝達後命令者は焼却せよ」との達しがありました。そこで深夜福岡県庁に赴き、当直職員ではらちが明かず、副知事に面会、この旨を伝えると、「どんな物がありますか」「世の中にあるものは、どんな物でもあるからトラックを用意して取りにきて下さい」。県は渋っていましたがそれでも取りに来ました。代金は取っていませんが、後で問題になると困るので領収証だけ取っておきました。トラック一台捨円だったと思います。

GHQに報告書を届けるので、駅に汽車の切符を買いに行ったら駅員が「今まで威張っていた軍人さんには切符は売らない」と言う。私は「売らないならそれで結構だ。歩いて行けないから売らない証明書を書いてくれよ、売らなくてよろしいから」「宛名は?」「CHQ宛だ」と言ったら青くなって早速売ってくれました。兵器は潰して鉄にし、他の物は全部県に渡しました。[xiv]

同年9月3日、陸軍大尉に任ぜられ、9月15日には正七位に叙される。しかし、1946年3月31日まで小倉で残務整理をして復員し、白い飯は戦後に初めて食べたようだ。軍隊でも民間と同じ代用食だったが、孝幸はさすがに家に帰ったら食べ物には不自由しないだろうと楽観していたものの、農地は小作に出していたので全て取られ、預金も封鎖されて使えず途方に暮れたそうだ。実際、同年から始まった農地改革で石橋家は多くの土地を失った。具体的に(親戚も併せてだろうが)東津留の石橋家で40町歩(東京ドームが4.7町歩なので、その約9倍)を所有していたが、大半を小作人に取られてしまった。1940年、自作地が全国に54.1%、小作地が45.9%だったのに対し、1946年から進められた農地改革で1950年には自作農地89.9%、小作地10.1%になり、地主が持っていた農地が次々解放されていった時代であった。家業の薬工品の方も芳しくなく、同じ軍服を10年も着まわしていた。【写真10】将校マントは毛布代りに使い、捷子さんからも同様の話を聞いた。物価の高騰で晩飯がそうめん一把だったこともあり、苦難の時を過ごした。

【写真10】1946年ごろ自宅にて撮影。街には軍服を着ている人も多かった。

また、戦後まもなくしてGHQによる公職追放対象者のリストに入れられた[xv][xvi]。その間、2万円を借り、都築訪績の梱包材料や専売公社の塩叺(しおがま)を納入し、物資不足の時代に公定価格で物資の斡旋をする仕事などをして凌いだ。この間、地域でも有数の商家の娘・操(みさお)と結婚し、第1子が誕生し「信幸」と名付けた。孫の名前には、初年兵時代に世話になった渡辺昌幸上等兵から名前を貰い「昌幸」と名付けた。後に生まれた次男には「義幸」と名付け、父・初次の名前の付け方に倣ったものであった。

3.高度経済成長に隠れた戦後補償運動

日本が高度経済成長の波に乗り始めた1960年、南瀬高駅の目の前に家を建てた。この時期になると、藁工品は工業製品へと置き換えられ、さらにプラスチックや化学繊維の登場で圧倒され急速に姿を消していった。当時の建設需要の高まりから、請け負う仕事はガラス工事や建設事業にシフトしていった。またその間、町会議員や筑後地区板硝子組合理事など務めた。しかし、町会議員は「お金のためでやっているんだろ」と知り合いに言われ「そう思われるような仕事だったらやめてしまった方がましだ」と言い辞めてしまった。

同時に、旧軍人軍属恩給欠落者のための仕事も始めた。軍人恩給欠落者とは、軍人恩給の対象外となった者のことである。軍人恩給は兵・下士官で12年、准士官以上で13年在職していなければ受給できなかった。そのため、孝幸のような大正生まれで、在職期間が短いと軍人恩給を受給できなかった。孝幸は旧軍人恩給欠落者の瀬高支部長に就き、恩給拡大や、社会認知の向上のための仕事をした。

日本政府は軍人に対する補償は行ったが、原爆被害者や、空襲被害者に対しては冷淡であった。その原点になったのが、1968年の在外財産補償請求事件である。この裁判はカナダで財産を接収され、その補償を日本政府に求めたものである。しかし最高裁は「戦争の苦労は等しく国民が受忍しなければならなかったもの」として、訴えを退けた。これ以降、司法は「戦争受認論」を盾に補償を渋るようになる。1987年には名古屋大空襲補償請求事件が起きたが、「戦争受認論」を根拠に退けられた。その背景には、軍人恩給の財政的圧迫と、その補償の拡大を恐れた政府の存在があった。1950年代から恩給費増加苦による財政破綻が懸念されるようになり、1955年の朝日新聞は「どんどん増える軍人恩給“恩給亡国”遠からず」なる記事を出し、政府もマスメディアからの指摘を受け拡大に慎重になっていった。1970年代には受給者がピークを迎え、125万人にも上った。経済成長を続ける日本はその莫大な額の恩給をなんとか支払うことができた。

1970年代後半、恩給欠落者ら運動の成果もあり軍人恩給欠落者、戦後強制抑留者に対する補償が自民党内で検討されるようになった。これを受け、1988年に平和祈念特別基金が設立された。この団体は、恩給欠落者、強制抑留者、引揚者に対して補償することを目的にしていた。補償額は10万円で、軍人恩給と比べた際にはかなり見劣りする額であった。

孝幸はこの基金に申請し、10万円と海部首相の名前が入った表彰状と銀杯が送られた。しかし、朝鮮や台湾出身で抑留された者に対して、日本政府は補償を行わなかった。

2002年、同団体から聞き取りを受け、孝幸の「記憶」は、労苦体験手記に「記録」され、収録された。2007年には長年にわたる平和祈念事業の取り組みが評価され、当時の菅義偉総務大臣より表彰を受けた。

2017年、98歳で亡くなった。酒も煙草も控えていた為、兄妹で最も長く生きた。最後は浴槽に浸かったまま老衰に近い形で亡くなった。親戚が集まる場では、私の叔父(高博さん)が戦車のプラモデルを作って遊んでいたという。現在、孝幸が経営していた会社は、長男の信幸さんが受け継ぎ、板金工事やガラス工事を請け負っている。家業として100年以上続いた藁工品も形として残っている。

第3章 三男・幸夫「ノーモア・ヒロシマ」

幸夫は1923年10月4日に初次とツマの三男として誕生した。折しも日中戦争たけなわの頃に少年期を迎え、皇国史観に基づく教育を受け、愛国心豊かな少年へと育った。彼が成人を迎えるころ、家には父と母、兄嫁(秀子)とその子供が3人、そして妹の幸子しか残っていなかった。男手は全員兵隊に取られていたからである。1944年9月、現役兵として佐世保西部八十一部隊第二中隊に入隊。編隊を組んで飛来する敵の目をかわしつつ、研鑽に励んだ。同年12月除隊。1945年3月、召集によりフィリピン派遣を明示される。大伯父である哲郎さんの家で見せて頂いた回想録にはこう綴られている。

比島派遣を拝命した瞬間、我が死場所決定せりの感懐に深く囚われ、幼時より今日までのめくるめく想い出が、走馬灯のように脳裏に去来した。[xvii]

1944年10月20日から続けられていたフィリピン島の戦いは日本軍劣勢で進み、米比合わせて150万に対し、日本は50万余の戦力であった。(日本側の戦死・戦病死者はうち43万人)幸夫のフィリピン派遣が決まった時点で南方航路は既に米軍が掌握している状態であった。同年6月、広島第二総軍司令部参謀本部通信隊に幸夫は転属となり、通信業務に従事していた。同年8月6日、原爆が彼を襲った。

同八月、人類史上未曽有の殺数原子爆弾の洗礼を受ける。一瞬の閃光、燃えあがる地獄の業火。子を庇う姿のまま炭化した母親や火達磨となって逃げまどう人々の間を退避するも、背部両上肢障害により臨時救護所に収容された。[xviii]

孝幸の従軍記にも、

加えて弟(幸夫)が第二総軍の通信で広島にいて原爆に遭い、背中にひどい火傷を負いました。そして収容所で寝ていて回りの人が次から次と死んで行く中を、母が白衣の弟を家に連れて帰り看病していました。体を横にすると背中の肉がダランと下に垂れ下がる程の重傷でした。[xix]

この広島原爆により1945年12月末まで14万人の命が失われた。また放射能などで後遺症を患った方は数を知れず、彼ら彼女の戦後の歩みを想うと筆舌に尽くし難い。石橋家でも長男の忠幸、次男の孝幸は初次の「丈夫な2人は外で稼いでこい」との方針が取られ、忠幸が高田町濃施に、孝幸は瀬高町太神へ移って商いを続けた。その間、母の看病の甲斐もあり幸夫の体は回復した。そして、本家の東津留は幸夫が継ぎ、現在はその息子さんが住んでいらっしゃる。東津留の家には幸夫の平和事業への取り組みが評価され、その表彰状が飾られていた。

おわりに

執筆に際し、協力して頂いた親戚一同に感謝申し上げたい。とりわけ大伯母の捷子さんには、高田町から瀬高町、本家の東津留まで連れて行って下さった。また、母の従兄弟である浩文さんからは多くの写真を見せて頂き、孝幸さんの長男・信幸さんにも様々な資料を見せていただいた。さらに、英子さんの夫・益成さんからは貴重な昔話を数多く伺うことができ、そのおかげで膨大な資料と写真を収集することが出来た。聞き取りの折に触れた「石橋の人間は優しいけんね」と言わんばかりの温かさと、そこに刻まれてきた歴史を思い返しつつ、今後も研鑽を重ねていきたいと思う。

執筆の過程で、曾祖母の兄が戦死していた事実を知り、本稿をその弔いとしたい。彼は陸軍士官学校に行き、44年、ブーゲンビル島の守備隊として玉砕した。曽祖母から戦争体験を聞けなかった後悔を少しでも払拭し、私の学費まで残して亡くなった彼女への、些かな恩返しとなれば幸いである。

本稿は、戦地へ赴いた彼らが残した資料を基礎とし、その息子・娘さんから得た聞き取りを加えた包括的な叙述である。彼ら自身が残した資料の多くは「戦時下」という一点に集中していたため、戦後の歩みについては子供たちの証言をもって補完した形となった。

そして「語り部なき時代」を迎えるにあたり、私たちは残された資料を膨大な先行研究の成果と照らし合わせ、その中から光の当たってこなかった事実を掘り起こすことが重要だ。また、自分と血を通わせ、同じ顔をした者が「何を考え、いかに戦争に巻き込まれ、銃を携えるに至ったか」を垣間見る作業は極めて貴重である。戦争や紛争が人類史から途絶えたことは一度たりともない。そこに生きた他者への想像力と、共感を育む営みこそが重要であり、この活動がわずかであるが平和への一助となれば幸いである。

一方、膨大な資料に向き合う中で痛感したのは、当時の低い進学率や、その日暮らしに追われる人々の姿であった。こうした社会階層の営みは記録として残りにくく、だからこそ、今日、学び、研究できる環境にいる自分がいかに恵まれているかを改めて認識した。

最後に、近年は、新型コロナウイルスの流行、ロシアによるウクライナ侵攻、安倍晋三元首相銃撃事件、中東情勢の悪化、さらには米国の分断や中国の脅威など、多難な時代になっている。「命あればすべてよし」という言葉が諦念の象徴となるような社会に決してなってほしくないと、切に願うばかりである。

と、ここまでが冊子から抜粋した内容となります。最後に、敬体にて失礼いたします。

この文章は、きっと私の知らない場所で、私の知らない誰かに読まれることでしょう。もしかすると、私よりも遥か未来に生を受けた、遠い遠い親戚が手に取る日が来るかもしれません。その頃には、戦争を直接知る人は、全て鬼籍に入っているかもしれません。記憶とは人と共にあり、語る人が居なければ急速に輪郭を失っていくものです。

2024年晩秋、私は大学の関係でフランス・リヨンにいました。電車が駅に差しかかろうとした時、母(直美)から「幸敏さんが亡くなったそうです」と連絡がありました。その知らせを受け取った時、おもわず手を額に当てました。──ああ、間に合わなかった、と。また一人、過去を知る人が居なくなってしまった。電車から降りたとき、冷たい風が体を打ち、その感覚が強く印象に残っています。

戦争に限らず、過去の記憶というものは、世代を重ねるごとに薄れて、沈殿していくものなのです。それは悲しいことではありますが、同時に、抗う事の出来ない自然の営みでもあります。

それでもなお、過去の風化を嘆き「少しでも昔のことを知りたい」と思う人がいるのであれば、私は迷うことなく力になりたいと思います。それは、これまでに私が受け取ってきた愛情や温かさへの、ささやかなお返しにすぎないのですから。

参考文献

麻田雅文「日ソ戦争 帝国最後の戦い」中央公論新社、2024年。

家近亮子「蒋介石―『中華の復興』を実現した男」筑摩書房、2025年。

牛島部隊「聖戦記念 支那事變出征記念寫眞帖 牛島部隊 第1輯」三益社、1939年。

小熊英二「生きて帰ってきた男―ある日本兵の戦争と戦後」岩波書店、2015年。

笠原一九司「日中戦争全史 上巻 対華二一カ条要求(1915年)から南京占領(1937年)まで」高文研、2017年。

笠原一九司「日中戦争全史 下巻 日中全面戦争からアジア太平洋戦争敗戦まで」高文研、2017年。

加藤聖文「『大日本帝国崩壊』東アジアの1945年」中央公論新社、2009年。

小倉陸軍造兵廠同窓会「小倉陸軍造兵廠史」小倉陸軍造兵廠同窓会、1998年。

小林英夫「日中戦争 殲滅戦から消耗戦へ」講談社、2024年。

佐藤量「戦後中国における日本人の引き揚げと遣送」『立命館国際地域研究』第25巻1号、pp.155~171、2012年。

瀬高町教育委員会「瀬高町誌」瀬高町、1974年。

富田武「シベリア抑留 スターリン独裁下、『収容所群島』の実像」中央公論新社、2016年。

ボルジギン・フスレ「日本人のモンゴル抑留とその背景」三元社、2017年。

増田弘「南方からの期間 日本軍兵士の抑留と復員」慶応義塾大学出版会、2019年。

吉田裕「日本軍兵士 アジア・太平洋戦争の現実」中央公論新社、2017年。

[i] 同様の問題意識から執筆された小熊英二「生きて帰ってきた男―ある日本兵の戦争と戦後」を参考に、取り上げる範囲を戦時下の一時点ではなく、人生から戦争体験を位置付けるよう心掛けた。

[ii] 読売新聞オンライン「銃後からの便り待ちわびる テーマ解説 国民皆兵」読売新聞社、2024年。https://share.google/G0xDQonCIkaIp6bGy、2025年12月9日閲覧。

[iii] 朝日新聞デジタル「国共両軍に残留日本人がいた」朝日新聞社、2007年、https://www.asahi.com/international/history/chapter07/02.html、2025年9月27日閲覧。

[iv] 宮崎佐十「農民か兵隊かわからない中国軍」『労苦体験手記 軍人軍属短期在職者が語り継ぐ労苦Ⅷ』平和祈念事業特別基金、1999年。

[v] 丸山菊夫「傷痕いまだ癒えず」『軍人軍属短期在職者が語り継ぐ労苦Ⅵ』平和祈念特別基金、2001年。

[vi] 岩國泰彦『岩國大佐ハノイ日記』東京外国語大学海外事情研究所、p166、2021年。https://www.tufs.ac.jp/common/fs/ifa/e-pub/iwakuni_2.pdf、2025年9月27日閲覧。

[vii] 加藤陽子「敗者の帰還―中国からの復員・引き揚げ問題の展開―」『国際政治』第109号、pp.110~124、1995年。

[viii] 福岡県立伝習館高校「創立百七十周年県立移管百周年記念誌」福岡県立伝習館高等学校、1994年。

[ix] 石橋孝幸「戦車隊を経験して」『軍人軍属短期在職者が語り継ぐ労苦Ⅻ』平和祈念特別基金、2002年。

[x] 石橋同文

[xi] 石橋同文

[xii] 鈴木善兵衛『知られざる菊のカーテンの内側:自分史』鈴木善兵衛、1990年。

[xiii] 前掲載「戦車隊を経験して」

[xiv] 石橋同文

[xv] 官報資格審査(仮指定)結果公告第一号、1947年。

[xvi] 総理庁官房監査課「資料公職追放 公職追放に関する覚書該当者名簿復刻版1」明石書店、1988年

[xvii] ワールドジャーナル「軍魂昭和の戦歴嗚呼我が戦中記」地方自治政経調査会、p354、1978年。

[xviii] ワールドジャーナル同文

[xix] 前掲載「戦車隊を経験して」

コメントを残す